鎌倉の古建築(寺院編)補遺 四 脚 門

|

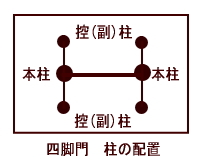

寺院の門のなかで一番多く目にする門は四脚門(しきゃくもん、よつあしもん)です。 四脚門と呼ばれていますが実際には6本の柱があります。

中心に、本柱(ほんばしら)、親柱、棟柱(むなばしら)などとも呼ばれる2本の太い柱と、その前後に、やや細めの4本の副柱(そえばしら)などとも呼ばれる控柱(ひかえばしら)が立ちます。 鎌倉の四脚門の中で、江戸時代までのものは37件 (『目録』では38件ですが、1件は近年新築されました。) が挙げられています。 なにげなく通ってしまうかもしれない四脚門にも、よく見ると構造の違いがあることが分ります。 構造の違いは、主として中心の柱(本柱)と前後の柱(控柱)のつなぎかたと、側面(切妻部分)での棟の支えかたにあるようです。違いを見る場合は、特に外側(妻側)から側面を見ると分り易いときもあります。 ご理解していただく一助として、3次元画像 (3DCG) で「屋根を除く主要な構造」を作成しました。 図の中で、特徴を示す部材の部分を、識別し易くするため異なる色(赤、緑など)をもちいています。 寺院別で取り上げられていて、重複するものがあります。 |

このページのトップにもどる

「鎌倉の寺院古建築めぐり」のトップページにもどる