鎌倉の古建築(寺院編) 四 脚 門

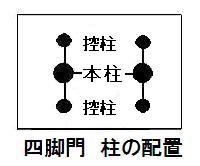

寺院の門のなかで一番多く目にする四脚門(しきゃくもん、よつあしもん)を取り上げています。四脚門と呼ばれていますが実際には6本の柱があります。 中心に、本柱(ほんばしら)、親柱、棟柱(むなばしら)などとも呼ばれる2本の太い柱と、その前後に、やや細めの4本の副柱(そえばしら)などとも呼ばれる控柱(ひかえばしら)が立ちます。

中心に、本柱(ほんばしら)、親柱、棟柱(むなばしら)などとも呼ばれる2本の太い柱と、その前後に、やや細めの4本の副柱(そえばしら)などとも呼ばれる控柱(ひかえばしら)が立ちます。四脚門のような呼び方は八脚門(はっきゃくもん、やつあしもん)の場合も同様です。八脚門には12本の柱(中心に、4本の柱が横に並び、前後に各4本が並ぶ)がありますが、中心の4本を除いた、8本の控柱の数で呼ばれています。 鎌倉の四脚門の中で、江戸時代までのものは38件が挙げられています。 「鎌倉市文化財総合目録(建造物篇)」(鎌倉市教育委員会 昭和62年(1987)発行:以下「目録」と呼ぶ)による。 なにげなく通ってしまうかもしれない四脚門にも、よく見ると構造の違いがあることが分ります。「目録」に従ってその特徴を見ることにしました。 先に述べたように、四脚門は、中心となる2本の太い柱(通常は円形)と、その前後に中心の柱よりやや細い4本の円形または四角の柱を立てた比較的簡単な構造です。屋根は「切妻反り破風造り」と呼ばれるものが代表的で、棟を中央にして前後に勾配をつけた屋根で、反りをもつ瓦葺のものが多く見られます。 四脚門の構造の違いは、主として中心の柱(本柱)と前後の柱(控柱)のつなぎかたと、側面(切妻部分)での棟の支えかたにあるようです。違いを見る場合は、特に外側から側面を見ると分り易いと思います。 ご理解していただく一助として3次元(3D)画像で「屋根を除く主要な構造」を作成しました。画像の上でクリックしていただくと大きな画像が出ます。なお、特徴を示す部材の部分は、識別のため異なる色(赤、緑など)をもちいています。 |

「鎌倉の古建築」TOPページにもどる