編集部員のリレー随筆(64) 全国 変わり種共同浴場(その9)

|

|

全国各地の共同浴場を訪ね歩いて15〜6年になります。 ここでいう「共同浴場」とは、熱源が温泉で、誰にでも公開している(誰でも希望すれば入ることのできる)浴場をいいます。 源泉が共有で近隣住民が維持管理をする浴場が典型的な共同浴場ですが、私営もしくは公営の銭湯(公衆浴場)も共同浴場に含めています。 主に全国の温泉場に見られますが、青森県の各市、長野県諏訪市、大分県の別府市や、熊本県の菊池市・山鹿市・人吉市、鹿児島県鹿児島市のように市街地の至る所に公衆浴場や日帰り温泉施設として点在する都市もあります。 このレポートは変わり種共同浴場の第九弾です。 |

|

群馬県 湯宿温泉 松の湯 山梨県 甲府市 喜久の湯 長崎県 小浜温泉 脇浜共同浴場 熊本県 人吉市 堤温泉 |

○ エッ? 古い建物がなぜ良いの?

ここでは、建物が古い共同浴場を紹介したいと思い構想を練りましたが、結果的に銭湯(公衆浴場)も残ってしまいました。筆者が古い共同浴場や銭湯が好きなのは、近隣の浴場愛好家の常連さんの熱意と、管理者たちやオーナーの努力の両方ががそろってはじめて存続することが出来るからです。しかし、単なるノスタルジーなのかも知れません。筆者が育った時代は家庭に風呂はなく、銭湯に連れていかれて風呂に入りました。

ともかく、毎年いくつかの古い共同浴場や銭湯が廃止になったり廃業したりしています。淋しいことです。

なぜ銭湯もここで報告するのか?。それは、山間の共同浴場には古びた建物と古い浴槽(掘ったままの石造りかコンクリート造の浴槽)の共同浴場も数多くありますが、歴史を調べてもどの程度古いのか証明できる記録がありません。管理者に聞こうとしても管理者不明でいつ建てた共同浴場か判定出来ないのです。

銭湯ではオーナーが歴史を守りたいと常に努力して古きを残そうとがんばっている姿が垣間見られます。

PageTop

■ 群馬県湯宿温泉 松の湯

湯宿温泉は三国街道旧道に面しており、新潟県に抜ける三国峠の手前の宿場町として古くから栄えた温泉場です。行政上はみなかみ町に所属します。開湯の歴史も古く宿場には4軒の共同浴場があります。4軒の内3軒は平成4年に改築され綺麗な共同浴場になりましたが、ここで紹介する松の湯はやや古びた昔の風情を残したままの共同浴場です。

(湯宿温泉 松の湯)

|

| |

松の湯は浴室内に脱衣場と浴槽が間仕切り無しに配置された古い共同浴場特有の配置になっています。

浴槽のあるフロアは15センチほど低くなっているだけです。そのフロアからさらに浴槽が掘られています。

また、隣室の女湯も男湯浴槽すぐ隣に女湯浴槽が配置されているので、女湯との壁の下は浴槽内のお湯がじかに行き来可能なように格子越しに素通しになっています。

(浴場内部の寄付金の木札)

松の湯の脱衣場の天井近くに、寄付金に関する木札が掲示されていました。

その木札に「松乃湯新築 昭和四十三年年度」という木札を発見し、

隣に「平成元年改修」という木札があったので、松の湯は昭和40年代のままの姿を残しているということがわかりました。

銭湯ではないので番台はなく、地区の住民以外は志納金(浴場維持費で任意の金額)を木箱のポストに入れて入るようになっています。

このページのTop

■ 山梨県甲府市 喜久の湯

山梨県は富士山以外に目立った火山はなく、特に甲府市は火山の無い都市ですが、市内のあちこちから良質の温泉が出て、温泉愛好家から名湯のある都市として秘かに愛されています。甲府市の喜久の湯は、太宰治が甲府在住の時代に入ったという銭湯です。甲府駅から徒歩20分ほどの住宅地にあるお風呂屋さんで、ほとんどが当時のまま残されています。

太宰と喜久の湯のつながりは下記の甲府市の観光ガイドを見て下さい。

甲府市観光ガイド「太宰治」にリンク

喜久の湯は筆者が訪れた時は番台に3代目の奥さんが座っていました。

話を伺うと、昭和6年の創業だそうで、番台は入り口を背にして脱衣場方向に向いている本格派で、建物は昭和27年くらいに建て替えたそうです。

創業時代から現存するものは、もちろん浴槽や洗い場のカランなどの他、脱衣場の籐製の脱衣籠と体重計、脱衣場の壁の各商店の広告板、などです。その他、脱衣用の木の棚の鍵なども壊れたら補修がきかないという心配があるとのことでした。

また、玄関の下足箱用の木の札も木製でしたが、メーカーは「おしどり」という錠前メーカーで今はありません。

入浴料金は甲府市の平均的な入浴料の¥400です。

(山梨県甲府市 喜久の湯)

|

| |

|

|

|

||

PageTop

■ 長崎県小浜温泉 脇浜共同浴場

長崎県の小浜温泉は島原半島の西側にあり、橘湾を隔てて長崎市のある長崎半島に向かい合っています。高温のお湯が豊富な温泉場として数多くの旅館が並んでいます。小浜温泉には3軒の共同浴場がありますが、このうち脇浜共同浴場は国内でも超古い建物が残っていると共同浴場愛好家から愛されています。脇浜共同浴場の入浴料金は\150です。

浜脇共同浴場の古び度は半端ではありません。

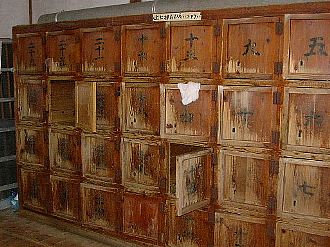

共同浴場には稀な番台は脱衣場方向を向いていますし、壁に作り付けられたロッカーは木製で、漢字のナンバリングです。

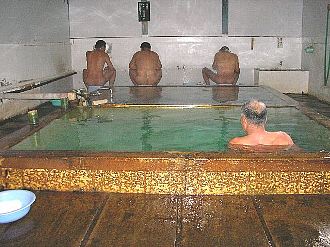

浴槽は石造りで、中程に間仕切りがあり、源泉の湯口は間仕切りの上に配管され両方の浴槽に振り分けられています。また、水道水の蛇口もここにあります。

脇浜温泉は飲用の許された温泉で、この湯口に竹で作られた手製のコップが置いてありました。

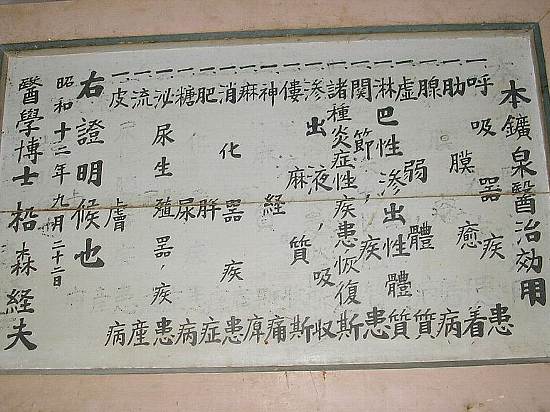

脱衣場の上部に「本鉱泉医治効用」という温泉の効能書きが掲示されていますが日付は昭和12年になっていました。

まさか?建物も昭和12年の建築でしょうか?。

地元の常連さんたちは極めて親切で、どちらの浴槽の方がぬるいか、熱かったら薄めて良いョ、飲用に適しているから飲んでみろ、などと世話を焼いてくれます。

ちょっと飲んでみると、昆布茶のような味がしました。

(脇浜共同浴場)

|

|

|

||

(壁に掲示された温泉の効能)

PageTop

■ 熊本県人吉市 堤温泉

熊本県人吉市は県南に位置しており、人口3万5千人ほどの相良氏の城下町で市内の至るところに良質の温泉が湧出しています。人吉市にも古い建物の温泉が数軒あり、銭湯ファンは一度は訪問したい場所の一つです。

今回紹介する堤温泉は、酒造メーカーの繊月酒造の敷地内にある公衆浴場で、創業は何と大正10年とのことで、人吉でも古い方の温泉です。

番台には人がいなかったりしても、所定の入浴料金(\200)を番台に置いて入浴します。

子の料金は、市の条例による指定金額ですが、昭和58年のバージョンで、その後の値上げ表を採用せずに200円を据え置いているのは堤温泉だけです。

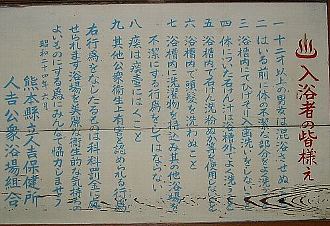

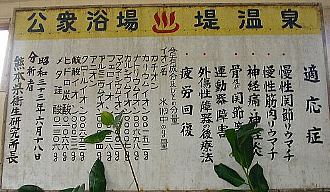

脱衣場にはさして特徴はありませんが、古い掲示板がいくつかあります。例えば「入浴者の皆様え」という人吉保健所の注意書(昭和24年)とか、「熊本県衛生研究所」の温泉成分分析書(昭和33年)とか歴史を表す掲示板です。

また、浴場の床は石造りで浴槽はタイル張りですが、浴槽の底のタイルはとても凝っている模様で、紅葉模様のタイルは初めてでした。

(堤温泉)

|

| |

|

| |

(浴槽の底のタイル)

このページのTop

編集部員リレー随筆リスト