鎌倉の古建築(寺院編) 土間仏堂

鎌倉時代には宋様式の導入により禅宗様として主流となりました。

建長寺の造営が本格的な建築の始まりであり、その後次々と

大寺院が建設され、多くは土間の床のものだということです。

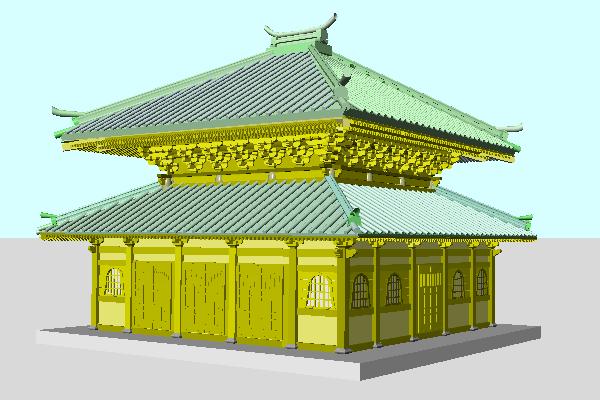

鎌倉に現存する土間仏堂は、二重仏堂と一重仏堂に分けられ、

一重仏堂は、さらに五間堂と三間堂に分けられます。

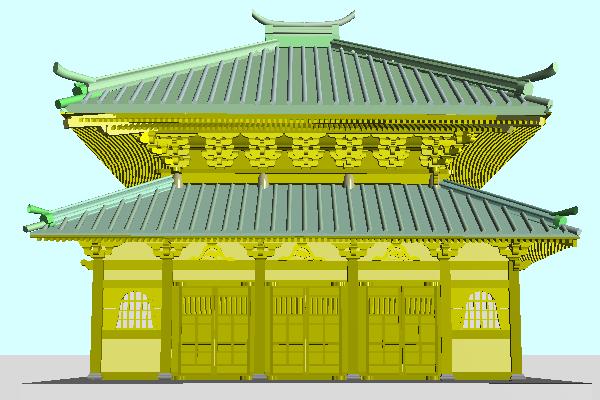

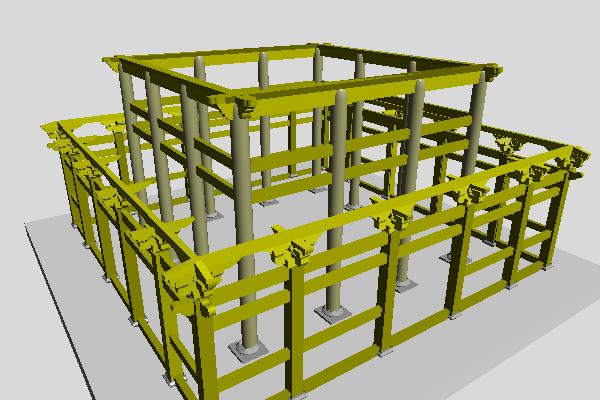

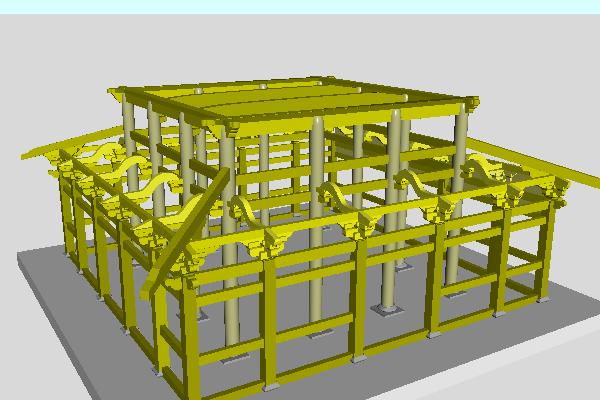

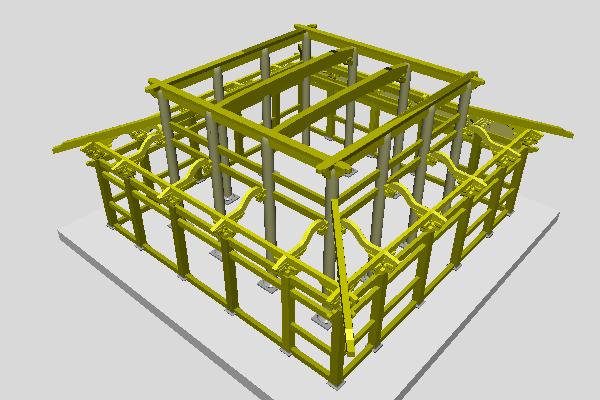

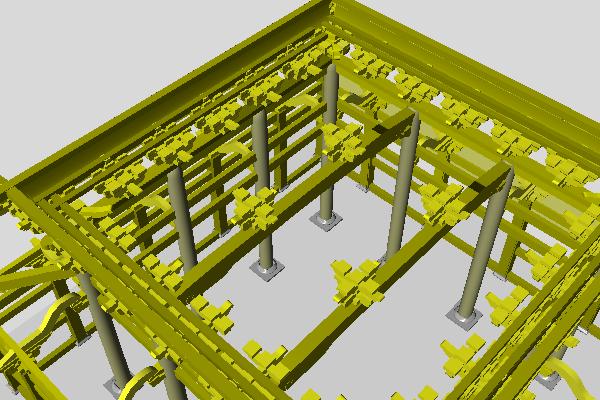

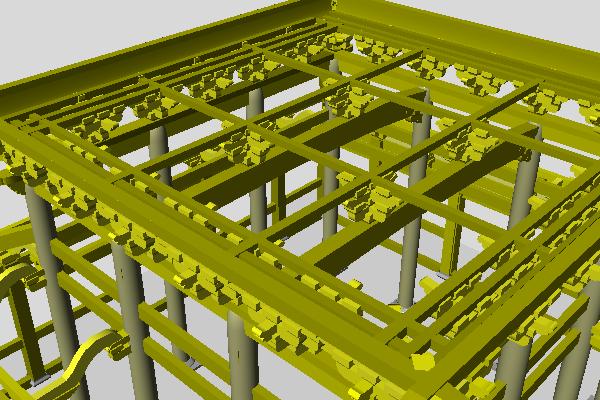

今回取り上げた二重仏堂とは、実際には一階建てですが裳階(もこし)が両脇に

つくことで、あたかも重層のようにみえるものです。

円覚寺の舎利殿(室町前期のもので、同後期に移築されたもの)、

江戸時代初期の英勝寺仏殿と建長寺仏殿、幕末の建長寺法堂の

四棟があります。

|

下の小さな図(サムネイル)にマウスポインターをあててください。

|

英勝寺の仏殿は、棟札によると寛永十三年(1636)の建立ですが、仏殿の梁牌(りょうはい)には寛永二十年(1643)に徳川頼房が建立したという銘があります。これは最初の仏殿を頼房が現在見られるような仏殿に改築したものと思われます。 仏殿は禅宗様を基本にしていますが、浄土宗にもかかわらずこの様式を採用したのは当時尼寺であった東慶寺の仏殿(横浜市の三渓園に移築)や円覚寺の舎利殿(旧太平寺仏殿、尼寺)が参考にされたのではないかと推察されています。 なお、細部は禅宗様を基本としながら、和様も取り入れ、江戸時代初期の華やかさも表されているとのことです。 外観の特徴は、寺院建築に多い屋根の軒反り(のきぞり)が無いことで、このころの徳川家ゆかりの寺院に共通して見られるものだそうです。

また蟇股(かえるまた)に十二の干支の動物が彫られていますが、仏殿ではあまり例が無いとのことです。 のことです。

扁額には「寶珠殿」(ほうじゅでん)とあります。

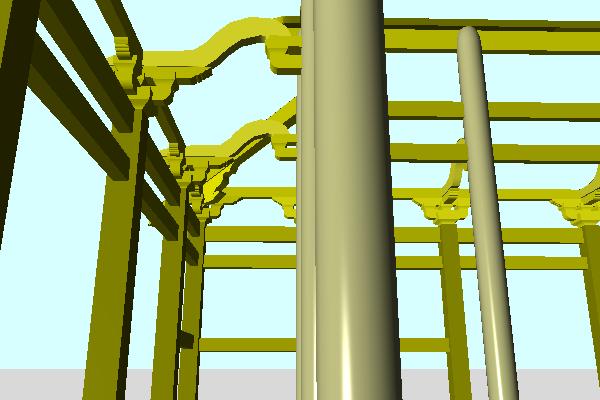

扁額には「寶珠殿」(ほうじゅでん)とあります。扉を止める落し鍵には蝉型の金具がついています。蝉のはかない寿命をあらわすとか、蝉を驚かせないように静かに立ち振る舞うようにとの戒めともいわれています。  内部の12本の天井を支える柱は粽柱(ちまきばしら)で、禅宗様を示し、その上部は淡い色から濃い色までを段階的に用いる繧繝彩色(

うんげんさいしき)という方法で華やかに装飾されています。

内部の12本の天井を支える柱は粽柱(ちまきばしら)で、禅宗様を示し、その上部は淡い色から濃い色までを段階的に用いる繧繝彩色(

うんげんさいしき)という方法で華やかに装飾されています。

天井には龍を中央に、天女・楽器・法具、水戸徳川家の三つ葉の葵の紋や太田家の桔梗の紋などが描かれ、さらに板壁には鳳凰の絵がつき、荘厳さと華やかさがあり、尼寺にふさわしいものとなっています。

|