円覚寺の舎利殿は、当初のものは弘安八年 (1285) の頃 または 延慶二年 (1309) に建立されたと言われています。 再三火災がありましたが、なかでも永禄六年 (1563) には円覚寺が全焼しました。

復興に当たって、舎利殿として 鎌倉尼五山の一つであった 大平寺 の 仏殿 を、天正 (元年は1573) のころに移築したとのことです。

今回のモデル作成にあたっては、昭和42年の修理時に作成された図面を全面的に利用させていただきました。 (「国宝 円覚寺舎利殿 修理調査特別報告書 神奈川県教育委員会 発行 昭和45年10月」)

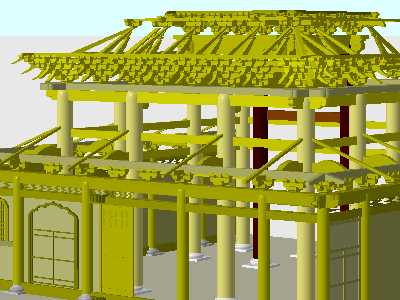

なお、モデルでは、見えない部分の部材などについては推測により作成しています。さらに、パソコン能力の限界のため、1つの画像にすべての部材を収めきれないため(後方や中心でない部分を)省略して表示しているものがあります。

以下、「鎌倉市文化財総合目録(鎌倉市教育委員会:昭和62年発行)」の記述 に沿って見てゆくことにします。(「目録」の記述は 「 」 でくくっています。)

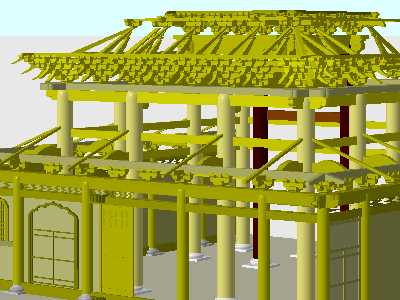

正面の下部を見ると 五間ですが、両端は 裳階(もこし)と呼ばれる部分が付加されたもので、主屋(おもや)は三間です。周辺部分の裳階は屋根が付きますので二重仏堂、三間堂ということになります。

正面の下部を見ると 五間ですが、両端は 裳階(もこし)と呼ばれる部分が付加されたもので、主屋(おもや)は三間です。周辺部分の裳階は屋根が付きますので二重仏堂、三間堂ということになります。

屋根は入母屋作りの柿葺(こけらぶき)です。昭和42年に大修理が行われましたが、それまでは茅葺であったそうです。古い写真で茅葺のものを見ることがあります。(江戸初期の大地震後の修理で茅葺になったようで、それ以前はやはり柿葺であったことが昭和42年の修理で分かったとのことです。)

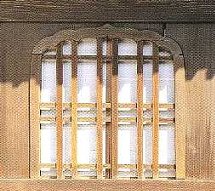

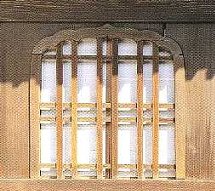

「外廻り (裳階)は 中央間を 棧唐戸(さんからど)の両開き [写真下左]、

「外廻り (裳階)は 中央間を 棧唐戸(さんからど)の両開き [写真下左]、

両脇間の戸口を 花灯枠(かとうわく)[写真下 中]、

両端を 花灯窓(かとうまど)[写真下右]とします。」

「弓欄間(ゆみらんま) が上部を一周し、壁はすべて堅張(たてばり)の板壁である。」

「弓欄間(ゆみらんま) が上部を一周し、壁はすべて堅張(たてばり)の板壁である。」

弓欄間は火焔欄間(かえんらんま)とも言われるそうですが、この欄間を通して入る日の光が独特の雰囲気をかもし出す様が容易に想像されます。

弓欄間の中央には、宝珠形の飾りが付きます。

後面も正面と同じ作りとのことです。後面にも扉があるのは、この堂が 舎利を祀るとともに、後方にある 開山堂を参拝する 昭堂 (しょうどう:禅宗寺院で祖師の像や位牌を安置する堂)の役目を果たすためとのことです。

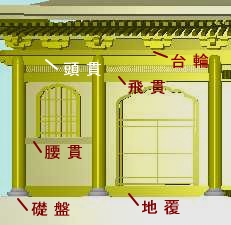

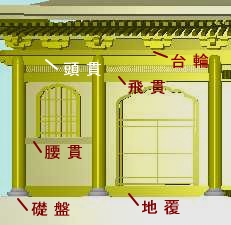

「軸部は柱を石の礎盤(そばん)にたて、下から地覆・腰貫(壁・窓部分のみ)・飛貫・頭貫・台輪をわたす。」

「軸部は柱を石の礎盤(そばん)にたて、下から地覆・腰貫(壁・窓部分のみ)・飛貫・頭貫・台輪をわたす。」

柱の上下の端は丸く削られ (粽(ちまき)と呼ばれる)、禅宗様であることは申すまでもありません。

礎盤は基礎をなしますが、古くは木材が用いられ、高さを微調整する機能もあったようです。

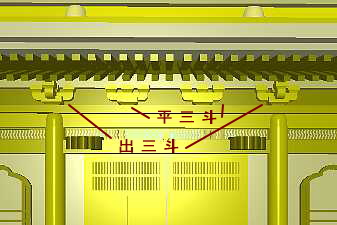

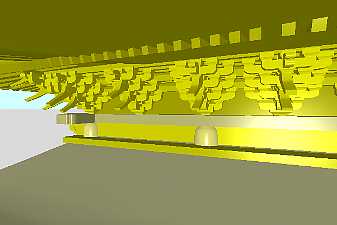

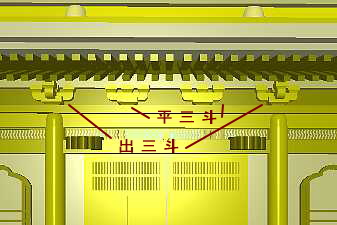

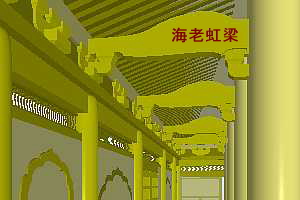

裳階の斗キョウ(キョウは「木」編に「共」)は出三斗(でみつど)と呼ばれるもので、三つの斗(ます)を載せた肘木が十文字に交差したものです。これは主屋の柱とを繋ぐ海老虹梁の一方の端を受けます。

裳階の斗キョウ(キョウは「木」編に「共」)は出三斗(でみつど)と呼ばれるもので、三つの斗(ます)を載せた肘木が十文字に交差したものです。これは主屋の柱とを繋ぐ海老虹梁の一方の端を受けます。

中備(なかぞなえ:柱と柱の間に配される斗キョウ)として中央間に二組、その他に各一組、平三斗(ひらさんと:三つの斗を載せた肘木が一組のもの)を配します。

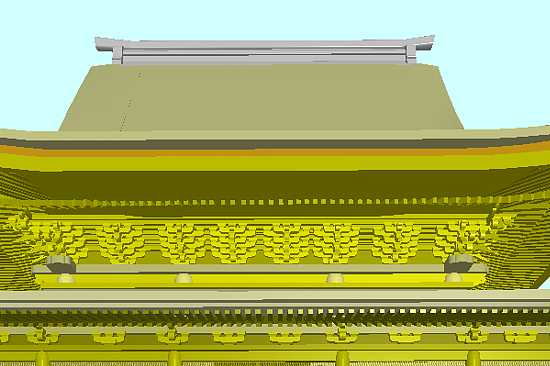

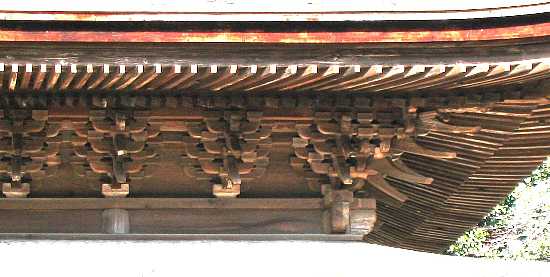

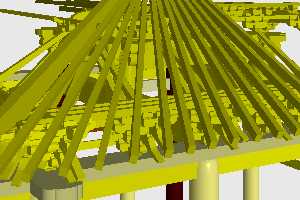

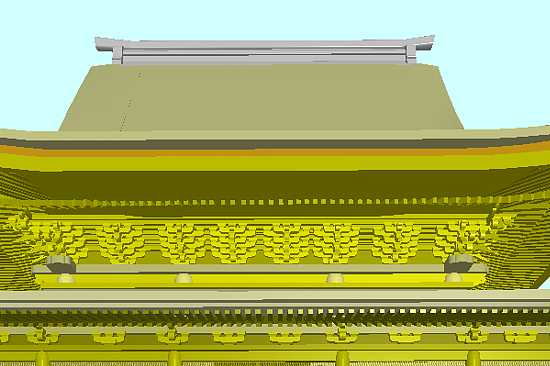

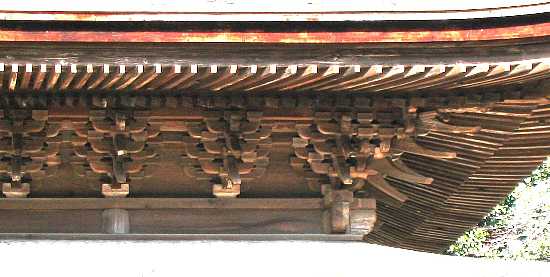

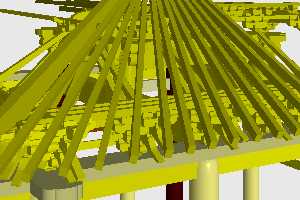

軒は二軒本繁垂木(ふたのき ほんしげたるき)、すなわち上下(地垂木(じだるき)と飛檐垂木(ひえんだるき))二段で密度のある垂直に並べられた垂木です。

「主屋は、二重尾垂木付三手先斗キョウ(三段に前に出ているもの)、中備として中央間二組、その他に各一組を配する詰組で、ここにも禅宗様の典型的な姿が見られます。

「主屋は、二重尾垂木付三手先斗キョウ(三段に前に出ているもの)、中備として中央間二組、その他に各一組を配する詰組で、ここにも禅宗様の典型的な姿が見られます。

なお、三手先斗キョウの内部側は二手先(二段に前に出ているもの)となっています。

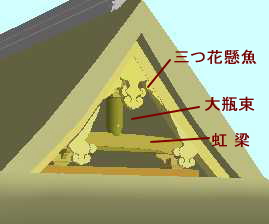

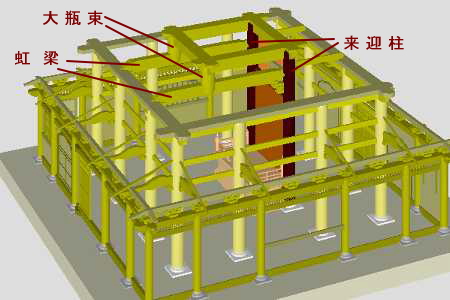

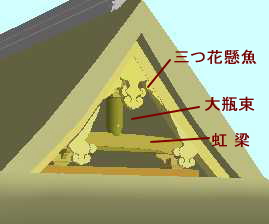

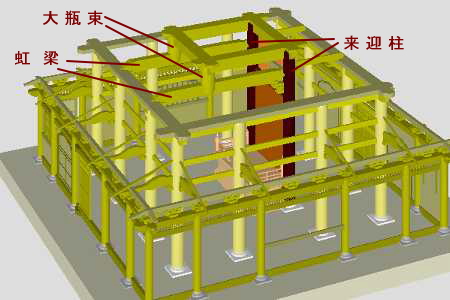

「主屋の軒は二軒扇垂木(垂木が扇のように末広がり)で、柿葺入母屋屋根の妻飾は虹梁大瓶束である。」

妻飾りには三つ花懸魚(みつばなげぎょ)と呼ばれる懸魚が付き、その奥には虹梁が横たわり、その上に大瓶束(たいへいづか)が載っています。

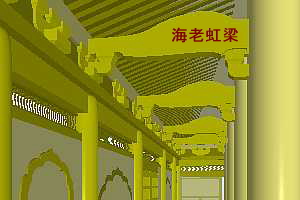

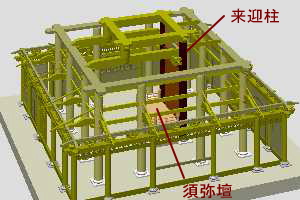

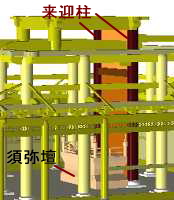

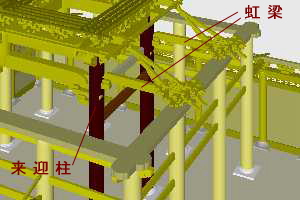

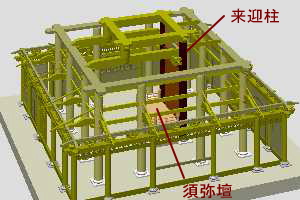

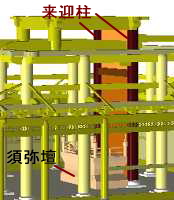

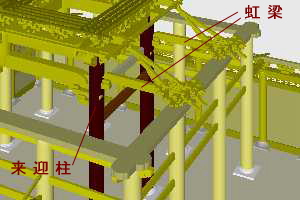

「内部は土間で、裳階と主屋を 海老虹梁(えびこうりょう)でつなぎ、主屋中央後方よりに高い 来迎柱(らいごうばしら)をたて、その前に 禅宗様 仏壇(須弥壇)を置き、仏舎利 奉安の 禅宗様 厨子(づし)とその両脇に 聖観音・地蔵立像を 安置する。」

「内部は土間で、裳階と主屋を 海老虹梁(えびこうりょう)でつなぎ、主屋中央後方よりに高い 来迎柱(らいごうばしら)をたて、その前に 禅宗様 仏壇(須弥壇)を置き、仏舎利 奉安の 禅宗様 厨子(づし)とその両脇に 聖観音・地蔵立像を 安置する。」

厨子 (ここでは描かれていませんが)は江戸時代に、英勝寺(鎌倉市扇が谷、現在は市内唯一の尼寺)から贈られたものだそうです。

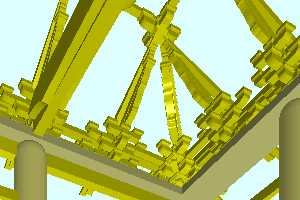

「低い裳階に対し、主屋は高く、来迎柱から主屋前面中央柱に 虹梁大瓶束架構(こうりょう たいへいづか かこう)をかけて、」とあるように、

「低い裳階に対し、主屋は高く、来迎柱から主屋前面中央柱に 虹梁大瓶束架構(こうりょう たいへいづか かこう)をかけて、」とあるように、

来迎柱2本と前方の2本の柱にそれぞれ太い 虹梁を架け、その中間やや前方に 大瓶束を載せ、その上方に頭貫と台輪(だいわ)がくるという構造になっています。

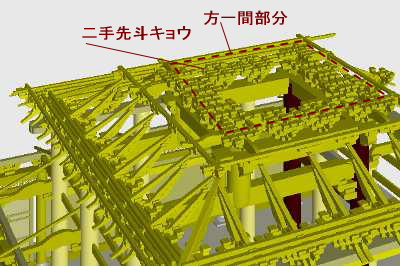

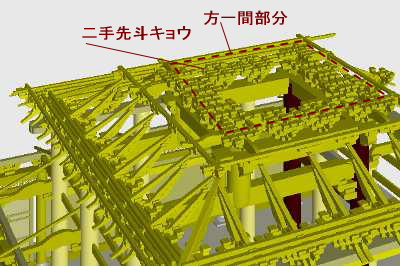

「中央方一間部分の二手先詰組斗キョウと鏡天井(注:図では省略)をうけ、上部はこの中央部に迫り上るような迫力ある構成になる。」

「中央方一間部分の二手先詰組斗キョウと鏡天井(注:図では省略)をうけ、上部はこの中央部に迫り上るような迫力ある構成になる。」

「すなわち、中央方一間部分の周囲は垂木をみせた化粧屋根裏になり、」(次に続く)

「すなわち、中央方一間部分の周囲は垂木をみせた化粧屋根裏になり、」(次に続く)

← マウスポインタをのせると垂木のない画像になります。

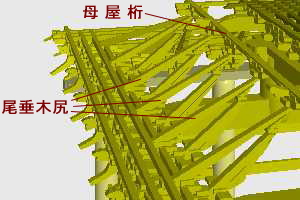

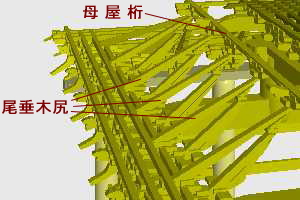

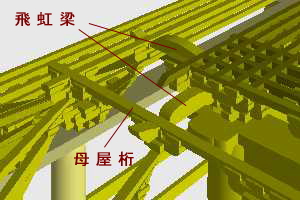

「その中央に母屋桁(もやけた)を渡し、主屋側廻り内側の二手先斗キョウから斜めに尾垂木尻(おだるきじり)を持ち送って母屋桁をうける。」

「その中央に母屋桁(もやけた)を渡し、主屋側廻り内側の二手先斗キョウから斜めに尾垂木尻(おだるきじり)を持ち送って母屋桁をうける。」

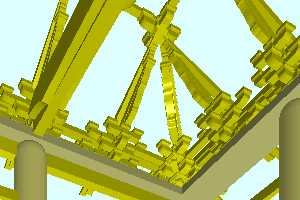

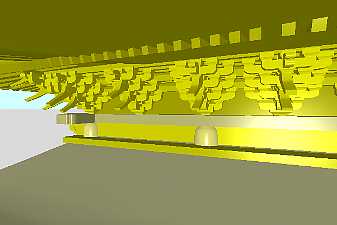

尾垂木尻や母屋桁を下から眺めた図です。

尾垂木尻や母屋桁を下から眺めた図です。

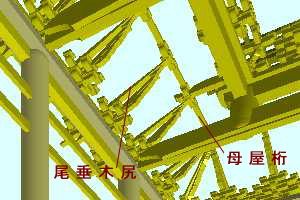

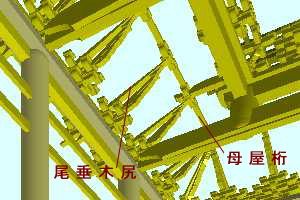

隅の部分、尾垂木尻が三方から集まる様子を下から眺めたものです。

隅の部分、尾垂木尻が三方から集まる様子を下から眺めたものです。

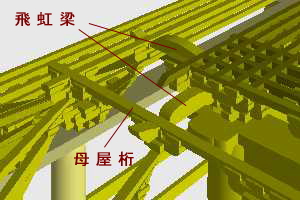

「また、この母屋桁と中央方ー間部分の隅斗きょうは小さな 海老虹梁(飛虹梁)で結ばれる。」とあるように、最上部の隅にある二手先の斗キョウと母屋桁を短い虹梁で繋いでいます。

「また、この母屋桁と中央方ー間部分の隅斗きょうは小さな 海老虹梁(飛虹梁)で結ばれる。」とあるように、最上部の隅にある二手先の斗キョウと母屋桁を短い虹梁で繋いでいます。

来迎柱の後ろ側では、来迎柱と三手先(裏側は二手)とを虹梁で繋いでいます。

来迎柱の後ろ側では、来迎柱と三手先(裏側は二手)とを虹梁で繋いでいます。

「以上の概観と内部の構成は中世禅宗様方三間裳階付仏殿の典型であって、旧太平寺の格式の高さを反映し、精緻な意匠は室町前期の禅宗様意匠の一端を示すとともに、こじんまりした谷戸の旧境内とも対応する。」と「目録」に述べられています。

舎利殿の構造のご紹介、いささかなりとも参考になれば幸いです。

|

「外廻り (裳階)は 中央間を 棧唐戸(さんからど)の両開き [写真下左]、

「外廻り (裳階)は 中央間を 棧唐戸(さんからど)の両開き [写真下左]、

「弓欄間(ゆみらんま) が上部を一周し、壁はすべて堅張(たてばり)の板壁である。」

「弓欄間(ゆみらんま) が上部を一周し、壁はすべて堅張(たてばり)の板壁である。」 「軸部は柱を石の礎盤(そばん)にたて、下から地覆・腰貫(壁・窓部分のみ)・飛貫・頭貫・台輪をわたす。」

「軸部は柱を石の礎盤(そばん)にたて、下から地覆・腰貫(壁・窓部分のみ)・飛貫・頭貫・台輪をわたす。」 裳階の斗キョウ(キョウは「木」編に「共」)は出三斗(でみつど)と呼ばれるもので、三つの斗(ます)を載せた肘木が十文字に交差したものです。これは主屋の柱とを繋ぐ海老虹梁の一方の端を受けます。

裳階の斗キョウ(キョウは「木」編に「共」)は出三斗(でみつど)と呼ばれるもので、三つの斗(ます)を載せた肘木が十文字に交差したものです。これは主屋の柱とを繋ぐ海老虹梁の一方の端を受けます。

「主屋は、二重尾垂木付三手先斗キョウ(三段に前に出ているもの)、中備として中央間二組、その他に各一組を配する詰組で、ここにも禅宗様の典型的な姿が見られます。

「主屋は、二重尾垂木付三手先斗キョウ(三段に前に出ているもの)、中備として中央間二組、その他に各一組を配する詰組で、ここにも禅宗様の典型的な姿が見られます。

「内部は土間で、裳階と主屋を 海老虹梁(えびこうりょう)でつなぎ、主屋中央後方よりに高い 来迎柱(らいごうばしら)をたて、その前に 禅宗様 仏壇(須弥壇)を置き、仏舎利 奉安の 禅宗様 厨子(づし)とその両脇に 聖観音・地蔵立像を 安置する。」

「内部は土間で、裳階と主屋を 海老虹梁(えびこうりょう)でつなぎ、主屋中央後方よりに高い 来迎柱(らいごうばしら)をたて、その前に 禅宗様 仏壇(須弥壇)を置き、仏舎利 奉安の 禅宗様 厨子(づし)とその両脇に 聖観音・地蔵立像を 安置する。」

「低い裳階に対し、主屋は高く、来迎柱から主屋前面中央柱に 虹梁大瓶束架構(こうりょう たいへいづか かこう)をかけて、」とあるように、

「低い裳階に対し、主屋は高く、来迎柱から主屋前面中央柱に 虹梁大瓶束架構(こうりょう たいへいづか かこう)をかけて、」とあるように、 「中央方一間部分の二手先詰組斗キョウと鏡天井(注:図では省略)をうけ、上部はこの中央部に迫り上るような迫力ある構成になる。」

「中央方一間部分の二手先詰組斗キョウと鏡天井(注:図では省略)をうけ、上部はこの中央部に迫り上るような迫力ある構成になる。」

「その中央に母屋桁(もやけた)を渡し、主屋側廻り内側の二手先斗キョウから斜めに尾垂木尻(おだるきじり)を持ち送って母屋桁をうける。」

「その中央に母屋桁(もやけた)を渡し、主屋側廻り内側の二手先斗キョウから斜めに尾垂木尻(おだるきじり)を持ち送って母屋桁をうける。」

尾垂木尻や母屋桁を下から眺めた図です。

尾垂木尻や母屋桁を下から眺めた図です。

隅の部分、尾垂木尻が三方から集まる様子を下から眺めたものです。

隅の部分、尾垂木尻が三方から集まる様子を下から眺めたものです。

「また、この母屋桁と中央方ー間部分の隅斗きょうは小さな 海老虹梁(飛虹梁)で結ばれる。」とあるように、最上部の隅にある二手先の斗キョウと母屋桁を短い虹梁で繋いでいます。

「また、この母屋桁と中央方ー間部分の隅斗きょうは小さな 海老虹梁(飛虹梁)で結ばれる。」とあるように、最上部の隅にある二手先の斗キョウと母屋桁を短い虹梁で繋いでいます。

来迎柱の後ろ側では、来迎柱と三手先(裏側は二手)とを虹梁で繋いでいます。

来迎柱の後ろ側では、来迎柱と三手先(裏側は二手)とを虹梁で繋いでいます。