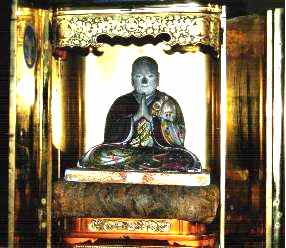

英 勝 院 像 |

英勝寺は太田道灌の子孫である英勝院が太田道灌の屋敷跡と伝える地に建立しています。

天正十八年(1590)徳川家康は関東に入国して江戸城に入ると、名家出身の者を集め、太田道灌の子孫ということで、太田家にも声がかかりましたが、当主の太田重正は京都にいたため、まず妹のお八という13才の娘が召し出され、お梶と名を改め、家康の側室となります。

|

英勝院をまつる祠堂内部 |

お梶は慶長五年(1600)の関ケ原の戦いにお供をして勝利を収めましたので、徳川家康から「梶を勝と改めよ」といわれ、以後お勝の方(局)と呼ばれ、家康との間に生まれた市姫が4才で亡くなると、水戸徳川家の祖となった徳川頼房の養母となりました。

家康が晩年を過ごした駿府城では、質素倹約につとめて家康の信頼も厚く、家康から男なら大名にも取り立てられるものをと言われたほどの人でした。家光が三代将軍になれたのも、お勝の方が春日局を家康に会わせたからだといわれます。

|

英勝院の墓 |

家康が亡くなると、英勝院と号しましたが、水戸徳川家はもとより、二代将軍秀忠と特に三代将軍家光の信頼を得ました。

寛・i十一年(1634)英勝院は鎌倉扇ガ谷の上杉管領屋敷の前に太田道灌の屋敷跡があると聞いて、将軍家光に菩提寺建立を願い出て寺地を賜り、寛永十三年扇ガ谷の寺が出来ると英勝寺と名付け、玉峰清因(徳川頼房の娘小良姫)を初代住職としており、仏殿はその時作られたという棟札があります。

寛永十九年英勝院は死去し、英勝寺裏山に葬られ、法号は英勝院長誉清春といいます。現在の墓は頼房の子徳川光圀が建立しています。

|