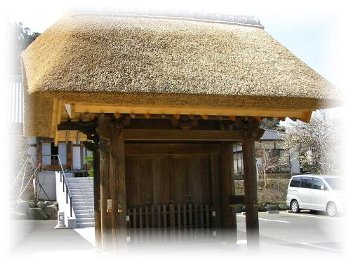

我が町名の由来と「湯桶(ゆとう)読み」亜郁暑中お見舞い申し上げます。 私は鎌倉市深沢の寺分に住んでいます。てらぶんと読みます。ここに、最近、本堂や 山門、境内を整備した「大慶寺」があります。

朝日新聞の地域のASAが毎月配るファミリーニュースの「魅力ある鎌倉散歩」 というコラムの最後は「寺分・大慶寺」で、「天文16年(1547)の文書に、「須崎大慶寺分」という地名が出てくる。 これは「大慶寺の寺領のあった所」という意味で、次第に寺名は略されて「須崎寺分」となり、正保元年(1644)の絵図には「寺分村」と記され、地名の由来となったこと が分かる」とありました。つまり、この辺りは大慶寺の領分で、てらぶんと読む ようになったというわけです。 ついでに、須崎は洲崎とも書き、家の近くを走るモノレールの下には、「洲崎合戦場碑」が建っています。 足利尊氏の妹が嫁していた「赤橋守時を大将とする六万の大軍が新田軍と激突した」古戦場だったのです。これを知ったときの感動は忘れられません。 そして、近くには、両軍の死者を慰めるために建てられたといわれる「泣塔」があります。 話を戻して、寺分は訓音の順で読んでますが、この読み方を「湯桶(ゆとう)読み」 と言います。 『大辞泉』には、「「夕刊」「手本」などの類」とあり、「重箱読み」と対になるとあります。こちらは、音訓の順になってます。 私は小学生のころ、父から、ソバ屋さんで出てくるそば湯が入った朱塗りの入れ物を 「ゆとう」と言うと聞きました。しかし、「湯湯」となりおかしいと思っていました。 後年、池波正太郎の小説か何かで、「湯桶」が出てきて、これだったのかと思い、 積年の謎が解けたのです。 ソバ屋さんにより、頼めば湯桶が出てきたり、急須が出てきたりしますが、3月に行った、 「信玄の三分一湧水」近くのソバ屋さんでは、ソバと一緒に出てきたのには感心しました。 因みに、上記のコラムには、 「大慶寺は、方外庵、指月庵、覚華庵、天台庵、大堂庵などの塔頭を有した大きな 寺院で、関東十刹の一つに数えられていた。関東十刹とは、五山に次ぐ寺格の高い 禅寺で、鎌倉市内にあったのは、瑞泉寺、禅興寺(塔頭の明月院だけが現存)、東勝寺 (廃寺)、万寿寺(廃寺)、大慶寺、東光寺(廃寺。寺分に同名の寺があるが別で、 二階堂にあった)の6カ寺だった」とも書いてありました。 私が大慶寺を知ったのは、ブルーガイドブックスの『鎌倉』からです。78年1月20日に 川崎文学堂で買ったと記してあるので、今住んでいる所に越してきてからです。 その中に、大慶寺が、「「関東十刹」の第一である。歴代住職には高僧が多い」と書いて あり、驚きました。市内でも開発が遅れたこんなところの寺が筆頭だったとはと。 大慶寺はつい最近まで、さほど広くもない参道は、両側の木に覆われて薄暗く、正面の 藁葺きの山門には訪いを告げる木板も掛かっていて、いい雰囲気だったのですが‥。 深沢中の前には、寺大工が住んでいたという「大工谷」という地名が残っていた という説明板もあります。ここに○○庵、△△庵があったという地図を見せてくれた 地の人もいました。それなりの規模の寺だったようです。 ところが、「鎌倉観光文化検定」で読んだテキストには「関東十刹第1位は、瑞泉寺 である」と書き、明月院を「1位となった」とも書いてあります。 今、検索したら、あるHPには、「禅興寺, 瑞泉寺, 東勝寺, 万寿寺, 大慶寺, 興聖寺, 東漸寺, 善福寺, 法泉寺, 長楽寺」の順であるとあり、別のHPには、「瑞泉寺、禅興寺、 東勝寺、 万寿寺、 長楽寺、国清寺、大慶寺、円福寺、善福寺、東光寺」とありました。 市の教育委員会が発行した『かまくら子ども風土記』の「関東十刹」の解説も 後のHPと同じ寺院を掲げていますので、これを正解とします。 いずれにしろ、大慶寺が関東十刹の筆頭であった可能性は低いようです。 そして、このコラムの筆者は、東京赤坂区氷川町生まれで、父、祖父は氷川 神社宮司で、曽祖父は鶴岡八幡宮宮司とあり、現住所は寺分でした。 尚、大慶寺は当鎌倉シニア通信のシリーズ、「鎌倉のお寺さん」に掲載されています。 鎌倉のお寺さん・大慶寺 制作:亜郁 協力:ひろさん

|