|

|

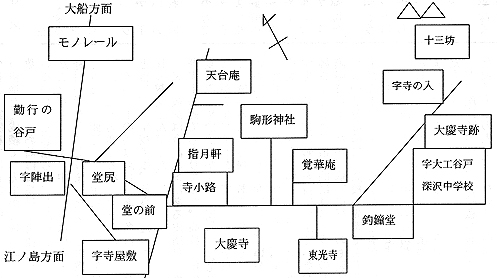

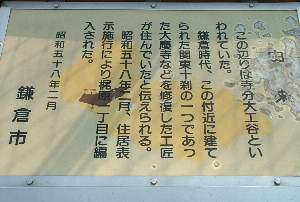

2005年3月1日 今回のお寺さんは、臨済宗円覚寺派霊照山大慶寺 3月1日、暦の上では早春なのだろうが、 冷え込みが厳しく寒さが身にしみる午前にお伺いした。 湘南モノレール「湘南深沢駅」東側300mぐらいに、 広い駐車場と大きな本堂を構える。 (大船駅から湘南モノレールで5分、湘南深沢駅より徒歩5分位) 所在地 : 鎌倉市寺分 1−5−8 大慶寺は、歴代住職に禅宗では名僧といわれる人が多く、このあたりの地名寺分は、このあたりが大慶寺の寺域で大慶寺分といわれていたことから興ったと伝えられています。 昔の大慶寺は関東十刹(禅宗の五山制度で、五山・十刹・諸山という各寺院の格付け)の一でした。 幕府による禅宗保護の一環で、大慶寺は至徳元年(1386年)二階堂の瑞泉寺と共に十刹に列せられました。 下の図では、昔の大慶寺は今の深沢中学の辺りにあり、塔頭も「方外庵」「指月軒」「覚華庵」「天台庵」「大堂庵」 などいくつかあったそうです。 今でも地名として残っており、たとえば家々の呼び名も「カッケン(かっけあん)の沼上さん」 「シゲツ(しげつあん)の岩壁さん」「テンダイ(てんだいあん)の中田さん」といわれていました。

長尾影虎の乱入におびえた 檀家が、ご本尊の頭部を円覚寺に持って行ったそうですが、その数年後に円覚寺が火災で焼け、ご本尊は完全になくなったそうです。 大慶寺の当時の遺物としては、山門の柱が円覚寺の洪鐘の柱として残っていると、前の国宝館の三浦さんが伝えています。 いくつかあった塔頭のうち残った「方外庵」を本堂として復興したのが現在の大慶寺です。 方外庵を創建したのは、法源禅師と呼ばれる秋澗道泉で後に寿福寺の住職となった人です。 昔の大慶寺は、文永6年(1269年)〜弘安2年(1279年)とされる。開基は「永井(長井)光禄」で 開山は「大休正念(仏源禅師)」で後に建長寺3世・円覚寺2世になっています。 戦国時代に焼き払われたこともあり、住職がいない無住の時期もあり檀家も少なく(25軒位)、平成2年から檀家を 受け入れるようになりました。

平成13年に、本堂が新築完成し落慶法要を行ったが、境内整備が進み本堂正面に向かって新しく造られる参道が完成次第、 茅葺の四脚門も移設するそうです。

|

|