|

2002年10月21日 今回のお寺さんは、竹寺として有名な”報国寺“ 10月の下旬秋雨の降る日でした 鎌倉駅東口(八幡宮側)からバスを利用 金沢文庫行き又は太刀洗方面に乗り、浄明寺バス停下車 10mほど戻った信号を渡って、 滑川に架かる橋を渡り100m程で山門へ着く 右の階段を登ると正面に本堂、右に迦葉尊者と開山の「佛乗襌師坐像」を安置する迦葉堂(かしょうどう)、左手には茅葺の鐘楼がある。 大晦日には大勢の方がこの鐘楼に並んで、除夜の鐘を撞くそうだ。 迦葉堂では、毎日曜日に日曜坐禅会が開かれ、初心者にも本格的に坐禅を懇切丁寧に指導してくれるそうで、多数の方が参加される。 坐禅会の熱心なメンバーのご紹介で、坐禅会の古参でありお寺の資料整理をされている、由井さん、大塚さんにお会いしてお話を伺った。 報国寺は、臨済宗で建長寺派に属している。 日本の禅宗の源流は鎌倉で、鎌倉から京都に広がった。鎌倉の禅宗はほとんどが臨済宗で特に武士の世界に受け入れられた。鎌倉には、建長寺派と円覚寺派があり建長寺は、建長五年(1253年)蘭渓道隆が開山し、没後同じく中国より招聘された無学祖元が弘安五年(1282年)円覚寺の開山となった。 天岸慧広は無学祖元に師事し、のちに中国へ渡って修行し、帰国後、建武元年(1334年)に報国寺の開山となった。

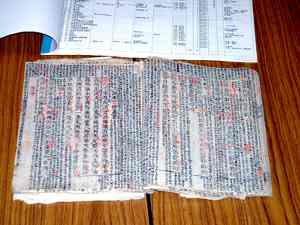

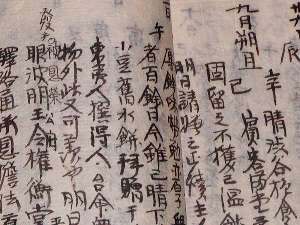

現在、座禅会の有志でお寺に伝わる古文書を解読する作業を行なっているとのこと。 開山天岸慧広の作った偈頌(げじゅ)を約200首集めて「東帰集」として纏めている。 注:「偈頌」(げじゅ) 仏教の教理を詩の形で述べたもの

天保年間の住職の残した「山中四威儀」という日記を見せていただいたが、170年以上も前の暮らしぶりなどが克明に書かれている。 また、勉強のためにびっしりと書き込まれたメモで埋め尽くされた本など、貴重なものを拝見することができた。 また、本堂の襖絵には能面が描かれてあって不思議な雰囲気だった。いただいた坐禅会の会報によると、これらが滝川洗風画伯の作であるという。 境内裏にある休耕庵跡は、お茶席になっていて竹林を眺めながら抹茶をいただける(500円)。訪問した日はあいにくの雨にもかかわらず、お茶席は満席で、多くの若者がお茶を飲みながら雨の竹林を楽しんでいた。  また、普段は入れない「やぐら」へも案内していただいた。ここには山からおろした足利家時とここで自刃された足利義久の墓が安置されているという また、由比ガ浜などから発掘された、新田義貞鎌倉攻めの際の両軍戦死者の石塔を集めた供養塔もあった。 迦葉堂で行われている日曜坐禅会は、先代の住職が始めてから40余年の歴史がある。 毎日曜日の朝7時30分から10時30分まで行われ、坐禅のあとは読経とお粥を頂く粥座(しゅくざ)がある。費用は、当日の志納だけでいいそうだ。初心者には、担当の係りの方が基本から教えてくださるそうなので、安心して参加できるという。 |

報国寺のTop

報国寺の由来

報国寺写真集