�u��D���v�̍H�ꌩ�w�� �����u��D�t�����[�Z���^�[�v |

|

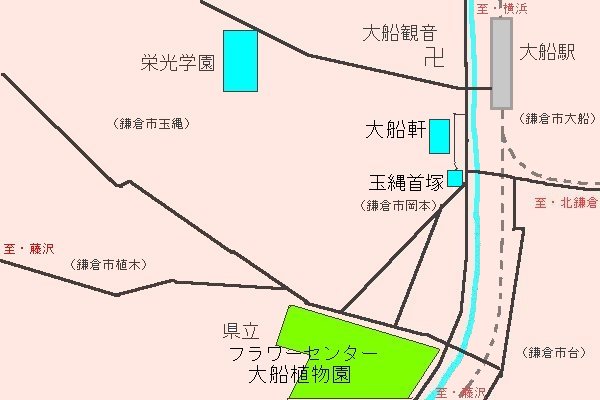

���q�s��D�͌Ós�E���q�s�ɂ����āA��َ��ȊX�ł��B ����͑�D�w�����ɁA�n��107�N���z����u��D���v�Ɛ_�ސ쌧���u��D�t�����[�Z���^�[�v��K�˂܂��B |

|

��D�ω��i��D�ω��j �W���ꏊ�͑�D�w�����̊K�i���B

�W���ꏊ�͑�D�w�����̊K�i���B�W�܂����ҏW�����̂V�l�ł����B �\�N�ʑO�܂ł͔×��Œn��Z����Y�܂���������B ���̌������̍������ɔ��߂̑�D�ω��������Ă��܂��B ���C�����ŏ��߂ď㋞�����l���A���A���}�̎ԑ�����ڂɂ����ω����� �[����ۂɎc���Ă���Ƙb���Ă��ꂽ���Ƃ�����܂��B ���N�O�ɉ��ϒ��������Ă���̂ŁA���������������ƂȂ��Ă��܂��B ���̊ω��l�̒a���܂łɂ́A�����̐l�̊ω��o�ւ̎v���ƕ��a�ւ̔M����M���������悤�ł��B �u��D�ŋɊy��y�ɓn��v�Ƃ����v�����������Ƃ��B

�{���͌�̗\�肪����A�y�q�ɂƂǂ߂܂����B |

��D���̉w�ٍH�ꌩ�w |

|

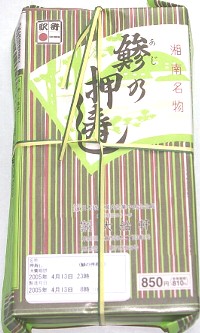

�����쉈���̓���i�݁A�E�ɐ܂��Ƒ�D���̖{�ЍH��ł��B �O��̎U�����ł͊O���̌��������܂������A����͗\������A�����̌��w�ƂȂ�܂����B �悸�A��c���ʼn�Јē������Ƃɂ��āA���j�⎖�Ɠ��e�̘b���܂����B �������p���t���b�g�ɂ́A�u���̉������v��u���{���̉w�كT���h�E�B�b�`�v ��������Ă��܂��B ���͗ʓI�m�ۂ̂��߁A���͋�B�Y�̂��̂��g���Ă��邻���ł��B �����X�q�����Ԃ�A���߂ɒ��ւ��Ă̌��w�ł��B�q�����̍H��ł��B ����܂���ʼnt�Ő���Ă��猻��ɓ���܂��B ���w���ɂ́A�d�������f���Ă��܂������A�z�|���Ŕ����Ă��邻��� ���т𐆂����͊������������������܂����B �ׂ̎��ł̓R���x�A�ʼn^��Ă���o�ɂ������̐���������Ă��܂����B �W�����A�Ђ������܂Ŏ��Ƃł��B �����A���сA����t�A����Ȃǂɕ�����Ă��܂����B |

|

|

||

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

�Ⓚ(��)�ɂ̉��x�`�F�b�N�\���ɑO�ɉ����Ă���܂����B ���H�̌��������ɑ��H�ꂪ����܂��B �����ɓ��鎞���A�����悤�Ɏ��A�G�A�|�V�����|�𗁂т܂����B ���H��̓A�|���v��ɏ�����q���Ǘ����Ȃ���Ă��邻���ł��B �q���Ǘ����x���]�|�j���O�}���f���Ă���A�l�̓����A�H�ނ̓����A�������ꂽ�˂̉������̓����A�Ȃǂ��`���Ă���܂����B ���R�A���̌����ɓ��鎞��2��ނ̉t�Ŏ���킳��܂����B |

|

|

||

|

|

|

�i���w�I����̋L�O�B�e�j

|

��D���̃z�[���y�[�W ��D���� ��D���̌��w���I���A���𐼂ɂ��ǂ�܂��B ���H��̐�ɑ傫�ȉ|������A���̉��ɘZ�̂̒n�����J���Ă��܂��B �ʓ��˂ł��B�Z�̂̒n���̖T�ɐΔ肪����܂��B |

�ʓ��� |

|

|

|

|

|

|

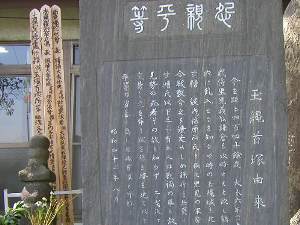

1526�N�A���[�̕��������������q�ɍU�ߍ���ŗ������A�ʓ���k���������

��D�̊Ô�����Ƌ��ɂ��̐�̔Ȃɏo�Ėh�킵�܂����B ���x�̐킢�ŗ�������nj��ł��܂������A���A���w�c�̎���������� �����ɖ��߁A�˂�z���ċ��{�����Ƃ��B ��D�ɐ��̑����A�Ô��˂Ƃ��Ă�Ă���̂͂��ׂ̈Ƃ��B |

|

��炵�āA�����A�Ō�̑�D�t�����|�Z���^�|�Ɍ����܂����B |

�t�����[�Z���^�[ |

|

�ʓ��˂����D�t�����[�Z���^�[�܂ł͕����ĂV�`�W���̋����ł��B �t�����[�Z���^�[�͐����ɂ� �u�_�ސ쌧���t�����[�Z���^�[�E��D�A�����v�Ƃ����A ���a�R�V�N�i1962�j�ɊJ�����܂����B �_�ސ쌧���E�t�����[�Z���^�[��D�A�����̃z�[���y�[�W �t�����[�Z���^�[��

|

|

|

�t�����[�Z���^�[�ɂ͋G�ߖ��̉Ԃ���������܂��B �����ł́A�����ĉE���́u�ӏ܉����v�ƂS�����{�ɉԐ�����}�����u���Ⴍ�Ȃ��v�̎ʐ^�����ڂɂ����܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�t�����[�Z���^�[�ɂ̓��X�g�n�E�X������A���ǂ�A���A���̑��̌y�H���D�����u�˂̉������v���̔����Ă��܂����B �V�C�̗ǂ����ɉԂ�����Ă���Ɖ����Ԃ������Ƃ����Ԃɉ߂��Ă��܂��܂��B ��D�w�ɏo��ɂ�15���������悢�ł��傤�B |

|

����F����^�Ђ낳��^���ڂ���@���́F���R�^���Y�^�܂���

���q�̎U�����ڎ��� |