戦時中の防空壕、松竹大船撮影所、 ザリガニ、田園都市構想の残映 |

|

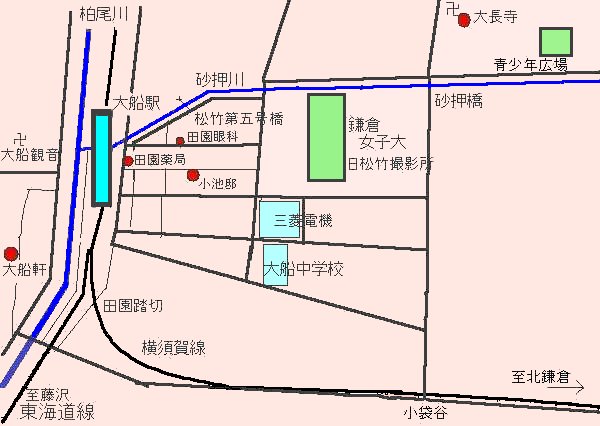

鎌倉市大船は古都・鎌倉市にあって、若干異質な街です。 大船には、戦前、周到に計画された田園都市がありました。 アメリカザリガニの発祥の地であり、 今はなくなりましたが、松竹大船撮影所が蒲田から移ってきて、松竹映画の全盛期を築きました。 現在も営業している大船軒は明治31年に創業しています。 戦争末期に作られた防空壕などの施設も各所に残されています。 それらの設備、残影を見ようというのが今回の散歩みちです。 |

|

|

「大船近代100年を歩く(1)」の当日は、あいにく朝方からの雨で、傘を差しての探訪となりました。 3月17日9時半、大船駅を4人の編集員がスタ−トしました。 |

(JR大船駅東口)

|

おっと、その前に、この町の玄関口、大船駅の成り立ちについて

説明しておかなくてはいけません。

それでは出掛けましょう。 |

(松竹第五橋) 駅前の商店街を抜け、横浜市との市境となる砂押川沿いの道を行きます。

駅前の商店街を抜け、横浜市との市境となる砂押川沿いの道を行きます。川が市境と思ったのは間違いで、どうやら歩いている道路が境のようです。 橋の手前の道路端にあったポ−ルには横浜市笠間の住所標識が立っていて、 右手は鎌倉市大船でした。 そして、その橋には「松竹第五号橋」と、緑青を吹いた銘板が埋め込まれていました。 (その後の探訪で、松竹第五号橋の20メーターほど上流に「松竹第六号橋」を見つけました) 川沿いにある桜もかなり樹齢が進んでいるのがあります。 大船田園都市(あるいは、新鎌倉)造成当時に植えられたものでしょうか。 それとも、松竹大船撮影所の関係者によって植えられたのでしょうか? 編修子が歩いている「砂押川プロムナ−ド」は平成11年完成し、かまくら景観百選にも入っているそうです。 3月末〜4月初めの桜の花の時期はとても見事です。 |

|

|

||

|

|

|

|

なお、川沿いに進んでから、砂押橋で鎌倉街道を左折し、最初の「大長寺横穴陣地」の出口に行きました。 その出口は鎌倉街道沿いの少し高い所にあり、柵で囲いがしてあります。 かまぼこ型のトタンでカバ−された屋根が出口から約数mあり、その先は手掘りの 岩盤がむき出しになっています。 下には水深2〜3m位の水が溜まっており、小さな金魚が泳いでいました。今は防火用水として貯めておいてあるとのことです。 少し戻って、左側の道をとると、すぐ大長寺の太い柱の門が見えます。門を入ると徳川家康が駕籠に乗って上がったと伝えられる石段があります。 墓地に通じる左手の道をゆくと小さなお堂があり、その先に穴がありました。 お堂の手前の山裾にも、穴跡のような土嚢で埋めた所がありました。 こういう陣地などが市内には60個所近くもあるそうです。 彼岸の入りのこの日、お墓の掃除などに来た方もチラホラいらっしゃいました。 |

|

|

||

|

|

|

|

大長寺を辞して、山裾沿いの道を行きます。 黄色いミモザの花が民家に咲いています。 日本初の食用蛙養殖場とアメリカザリガニ発祥の地は、「いわせ下関こどもの広場」がある辺りで、大正十年の夏に始められたそうです。 |

|

アメリカザリガニは蛙のエサとして持ち込まれたのです。 養殖事業は、輸入した蛙が横浜に着いた時には殆ど死んでいて、失敗に終わったそうですが、同時に持ち込まれたザリガニはしぶとく生き、繁殖して、 約33年かけて青森から鹿児島まで伝播していったそうです。 |

|

今、この広場の一隅には、上総堀りで掘られた井戸があり、水が湧いていて、

下の池に流れ落ちていました。 丁度、近くの主婦がポリパケツに3本、水を汲みに来ていました。 |

|

|

|

|

|

今泉の称名寺に通じるバス道に出て、砂押川沿いに下り、大船駅の方に戻りました。

今泉の称名寺に通じるバス道に出て、砂押川沿いに下り、大船駅の方に戻りました。鎌倉女子大の建物が川向こうに見えてきて、女子大とイト−ヨ−カド−との間の道が、今ではわずかに松竹大船撮影所を偲ぶ場所です。 美空ひばりと渥美清演ずる寅さんのメモリアルタイル絵が大きく建っています。 下にはこのタイル絵の建設に協力した人たちの名がびっしり書かれています。 寅さんの側の赤いマ−クがついているのは共演者のようです。

ここにもミモザが咲いていました。松竹のマンホ−ルもあるということでしたが、見つけられませんでした。 次は、大正末期からこの辺り一帯を造成して開かれた「大船田園都市」です。

その残照を探してみることにします。 |

(山蒼稲荷神社) 鎌倉女子大から大船駅方面に向うと、かつての松竹撮影所の俳優さんたちが利用したというレストラン「ミカサ」があり、その先、左手に「山蒼稲荷神社」があります。

鎌倉女子大から大船駅方面に向うと、かつての松竹撮影所の俳優さんたちが利用したというレストラン「ミカサ」があり、その先、左手に「山蒼稲荷神社」があります。ここは、「大船田園都市」の開発工事で事故が多発したので、御祓いのために建てられたものと言われています。 |

|

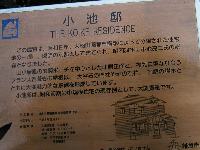

そのまま裏側から抜けて出た道を右折すると、この田園都市に建設された二つの建物が残っていました。 手前は市の「景観重要建築物等」に指定されている小池家で、右手が対馬家です。「山小屋(シャレー)風の玄関ポーチを中心とした北側正面と、複雑に重なり合うフランス瓦葺きの屋根は、大谷石の門柱や垣の石柱、前庭の樹木とともに大変魅力的な景観を形成しています。 小池邸は、昭和初期の中規模住宅の現在例として、大変貴重です。」 と鎌倉市のHPに書かれています。 |

|

|

||

|

|

|

鎌倉市のホームページ「景観重要建築物等」へ

|

そして、この付近から駅前通りにかけて「田園」と冠した店などが3軒と、横須賀線の下り線踏切に「田園踏切」があります。 田園内科眼科、田園薬局、田園印刷の3軒がそれです。 また、鎌倉中央図書館の資料室には、OGC(大船ガ−デンシティ)と刻まれた マンホ−ルが保存されています。 |

|

|

||

|

|

|

(田園踏切) 駅前の道路を藤沢側に進むと、田園踏切があります。

駅前の道路を藤沢側に進むと、田園踏切があります。狭い道に人と車がすれ違いますが、近年増えたマンションの生活道路でもあります。 この道はT字路となり、左が北鎌倉、右が東海道線の踏切を経て、鎌倉市岡本に出ることが出来ます。 |

|

なかなか開かない東海道線の踏切を渡り、柏尾川を渡って左側に進むと玉縄首塚があり、右の路地に入るとこの一帯は大船軒の創業地です。 右手の新しい工場が「第二工場」で、左手には「第一工場」と昭和6年(1931)に建てられた本社ビルがあります。 |

|

|

|

|

|

|

文久2年(1862)に生まれた富岡周蔵は、維新の首相を勤めた黒田清輝の引き

もあって、大船駅構内での弁当販売を思いたち、大船軒を創業します。 明治22年5月のことでした。 大船駅が開業する直前なのです。 そして、黒田から聞いたサンドウィッチの製造に挑戦し、日本で最初の駅弁サンドウィッチを誕生させました。ハムサンドのようなものだったといいます。 おいしさともの珍しさから、たちまち売り切れ、品切れが続いたとも伝えられています。 輸入品のハムの量の確保と低廉化のため、当時、すぐ近くの戸塚の近郊で 英国人が製造していたハムの自製も始めました。 「鎌倉ハム」の始まりです。 |

|

工場の背後は急な崖となっており、

そこにはコンクリ−トで閉じ固められたカマボコ状の穴が2つありました。 周蔵が洞窟を掘らせて、冷蔵庫代わりにしたものの跡のようです。 大船軒は、サンドウィッチの製造販売で創業したそうですが、その後、「鯵の押寿し」などが好評を博して今日に至っています。 創業から117年を経た大船駅に向いました。 約2時間の散歩みちでした。

|

制作:亜郁/ひろさん 協力:高山/だだっこ/かぼちゃ

鎌倉の散歩道目次へ |