へ へ

鎌倉シニア通信特集・・・鎌倉の仲間達 No.71

|

|

櫻井玲子さんが七宝焼の魅力にとりつかれたのは1975年頃で、電気炉を購入して夢中で七宝を楽しむ毎日だったそうです。 そんな折り、教室を始めたらどうかという声もあり1981年に有志が集まり「らん七宝教室」が始まり現在に至っています。 |

● 櫻井先生に七宝焼について解説してもらいました

- 七宝焼の素地

- 銅、銀、金、真ちゅう等の金属

一番使用される銅と銀は同じ釉薬を盛っても、焼き付けた時点で色がまるで異なる- 銀:赤系を直に載せると黒く焼き上がる

- 銅:透明の釉薬を載せて高温で焼成すると銅の奥深い色に助けられて何と も云えない味わいのある作品が出来る 七宝の魅力の一つ

- 銅、銀、金、真ちゅう等の金属

- 銅版の厚さ

- 0.1mm〜1mmまでを作品によって使い分ける

- 器を製作する時金鎚と当金を使って手絞りしたり、それに鍛金をしたりとオリジナルな作品を楽しむ事が出来る

-

釉薬

- 透明色・半透明・不透明又は、それぞれ濃淡等メーカーにより違うが、数限りない種類があり、それを自分の色として使いこなすには長年の経験が必要

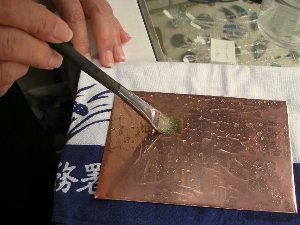

- 釉薬を盛る

- 素地に釉薬を盛って、850℃位の電気炉で焼成する これを何度も繰り返すことによって深みのある作品が完成する

※又、銀のリボン線を植線として製作する有線七宝等があり伝統工芸展等で作家それぞれの技法をこらした作品を見ることが出来る。

※作家それぞれが自分だけのオリジナルな素材や技法を使って斬新な作品を創造できるので七宝には無限の楽しみがある。

● らん七宝教室の活動状況

少人数制で月に1回開催する。現在、日曜日と火曜日に教室がある。

● 櫻井玲子さんのプロフィール

らん七宝教室の主宰者の櫻井玲子さんのプロフィールを別ページにまとめました。● らん七宝教室の教室風景

2010年10月17日の教室風景を取材させていただきました。17日の教室は、4名の生徒さんで、この4名は皆さん同じ職場の同僚だったこともあり、仲良し4人組ともいえる生徒さん達でした。

4人の目指す作品は

- サムホール額絵

- 丸絵皿

- 額絵(はがき大)

- ブローチ

また制作の進行状況もいろいろの段階でした。

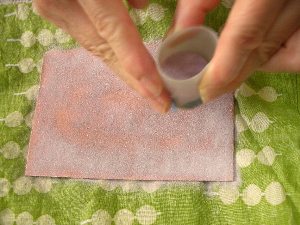

所定の大きさに線を入れハサミでカットします。

その後、裏面処理のため、糊水(のりみず)を塗り釉薬を盛りつけます。

第一回目の焼成(炉入れ)をしました。

|

|

|

|

一回目は裏面の処理と表面にベースになる釉薬をふって焼成しました。

裏面処理を最初に行うのは、将来表面を何回も焼成する場合に、割れたりひずみをおこしたりしないためです。

|

炉から出した角型絵皿は焼成後にエッジ処理をしました。 絵皿の完成までに10回ほど焼成しますので、完成までに3ヶ月近くかかるそうです。 |

この日までに銅版をカットして木槌で整形する工程がありました。

きれいな丸い絵皿になるまで根気よく整形します。

1回目の焼成で、裏面に糊水を塗り釉薬を盛りつけるのもサムホール絵皿と同じですがこの工程もこの日までに終わっていました。

さて、この日の作業は

- スケッチを元に各種釉薬で花の色を描く

- 先生の手直しを受ける

- 炉入れ(焼成)する

|

|

|

|

|

焼成が完了した作品は左のようでした。 焼成時間は約850度でおよそ1分位です。 この工程を10回ほど繰り返し作品が完成します。 完成まで、構想から数えて3ヶ月位とのことです。 先生の図案(スケッチ等)を借りずに自分で構想から始めるともっと時間がかかるかもしれませんがその場合には自分でしか創り出せない素晴らしい作品になります。 |

らん七宝教室では釉薬や制作の道具は工房の備品を使います。

釉薬はこのページの最初の項でも解説して頂いたとおり非常に多くの種類がありますが、らん七宝工房にはおよそ400種ほど以上集められており、教室の生徒さんはこれを使うことが可能です。

ただ、表面処理にふる釉薬は各自必要な分を計って買いそれを使います。

また、ペンや筆、釉薬など自分の物は箱に収めて教室に置いているそうです。

|

|

|

|

|

|

教室は午前10時から午後4時までです。

途中ティータイムがあり、生徒さん持参の和菓子とお抹茶で優雅にも楽しく話がはずみ、取材していてうきうきとした気分になりました。

10月26日に火曜日に集まる生徒さんの取材をさせてもらいました。

生徒さん達はお互いが日曜教室より長いおつきあいで、和気藹々と楽しそうに七宝の制作をしていました。

自慢の作品をお持ち頂きました。

こちらも途中ティータイムがありました。

● らん七宝教室展の様子(2007年10月)

2007年10月初旬、小町通りの Gallery YU とらん七宝工房で、当時の生徒さんと先生の12名による教室展を開催したそうです。50点余りの皆さんの力作、額、器、アクセサリー等を展示、らん七宝工房では抹茶などで寛いで頂き、懐かしい人、通りがかりの人等大勢の人が来て好評だったとのこと。

|

|

● らん七宝教室の会務など

|

会務など 地図

|

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

鎌倉の仲間達目次へ

へ

へ

「らん七宝教室」

「らん七宝教室」