へ へ

鎌倉シニア通信特集・・・鎌倉の仲間達 No.65

|

|

徒然流・古今押し絵は明治の押し絵師「吉田永光」が創設した押し絵の流派で、吉田永光の子息吉田順光が発展させたそうです。 きらく会の指導者平野亀楽さんは吉田順光先生から昭和40年に教授の免状を授与され、昭和42年に雪の下の鎌倉彫会館などで指導していましたが、その後拠点を鎌倉市玉縄台自治会館に移し現在に至っています。 |

● きらく会の活動状況

毎月の教室教室: 第一月曜日 午後1時 〜 午後4時

場所: 玉縄台自治会館

月に二回の教室希望者は

第三月曜日 午後1時 〜 午後4時

場所: 玉縄台の先生の自宅

年間スケジュール

- 1月 新年会

- 5月 鎌倉芸術館で展覧会(3年に一度)

- 5月 反省会

● 押し絵とは

押し絵について予備知識の必要な方は下のボタンをクリックしてください。● きらく会の教室風景

教室は玉縄台自治会館の一階です。教室開始は午後1時ですが、早めに来た先生や会員が準備を始めます。

玉縄台自治会館はかなり広いのですが、作業机四卓を一隅に寄せ、椅子を8脚ほど置いて準備完了です。

会員の技量や制作過程がそれぞれ異なるため、誰でも使う鏝を電熱器で熱する道具は共通で使いますがその他の制作道具や原材料は各自が自分の課程にあわせて用意します。

亀楽先生は会員の皆さんの質問に答えたり、実際に自分で作ったりして会員に示していました。

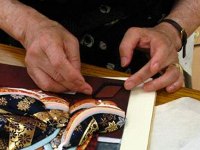

制作中の会員の指先を撮影させていただきました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

一般的な押し絵の制作手順は下記のようなものだそうです。

押し絵の制作手順 押し絵の制作手順はおよそ以下のようなものだそうです。

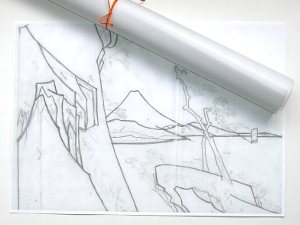

- 型紙を用意する(制作対象の準備)

- 型紙を写す(トレーシングペーパーに制作対象を転写する)

- 全ての部品に分解してそれぞれに番号をつける

- 各部品毎に、裏返してボール紙(板目紙に写す)

- 各部品のボール紙を切り取る

- 切り取ったボール紙の上に綿をのせる

- 各部品に似合った色の絹布を5ミリほど大きめに切り取る

- 裏側に糊をつけて布を貼り付ける → 全部品を同じ手順で作る

- 全部品を順序立てて台紙(色紙)に貼り付ける

一枚の絵を仕上げるのに半年ぐらいかかるのが普通だそうです。

● 押し絵制作で使用する道具と材料

押し絵制作で使用する道具と材料は- ハサミ類(紙用と布用)

- 錐

- 金ベラ

- 鏝

- 丹前綿

- 糊

- トレーシングペーパー、板目紙など紙類

他に顔彩絵の具を使うこともあるそうです。

|

|

|

|

|

|

● 2009年の展覧会

2009年の展覧会は、鎌倉芸術館で2009年5月16日から5月20日まで行われ、多くのお客様がお見えになりました。

|

|

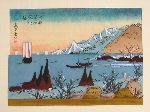

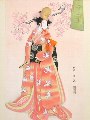

● 作品集

以下はきらく会の亀楽先生と会員のみなさんの作品集です。

平野亀楽 |

|

|

|

|

|

|

|

40年ほど前は、「押し絵」は羽子板位しか知られていませんでしたが、現在は各地方で創作押し絵や各地の伝統的押し絵(雛飾り、人形など)が復活しているとのことでした。

鎌倉でも、押し絵教室がもう一つあるようです。

|

きらく会 きらく会の押し絵教室は、人物、風景、鳥類等々何でも押し絵にしてしまう楽しい教室です。 少し経験を積むと、色紙の染め付け、部品として使う絹布の染め付け、着物の模様など、全てを自分で制作できるようになります。 会務など

|

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

制作:ひろさん /協力:高山

鎌倉の仲間達目次へ

へ

へ