へ へ

鎌倉シニア通信特集・・・鎌倉の仲間達 No.58

|

|

めぐみ会は平成3年の創立です。今年17年目を迎えました。 鎌倉市笛田の鎌倉市教養センターが主な活動拠点です。 サークルの指導は書家の坂内霞恵先生です。 |

■ めぐみ会の活動

めぐみ会は書道教室です。月に2回、第一火曜日と第三火曜日の午後が活動の日です。

鎌倉市教養センターの2階の美術室には学校方式に机が並べられ、黒板に向かって皆さんが思い思いの場所に座ります。

会員は写経を中心に書道に勤しんでいますが、各自の自由な発想で個性的な作品を書く事をモットーにしているとのことです。

ですからサークルに所属している各人が求めればいろいろなお手本は先生が用意してくれるとのことです。

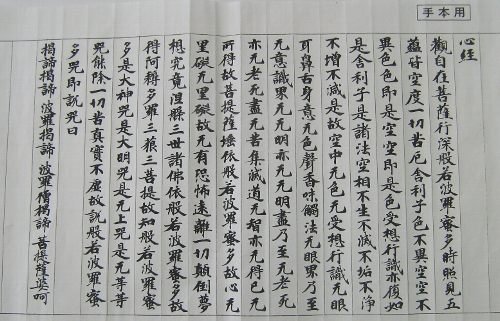

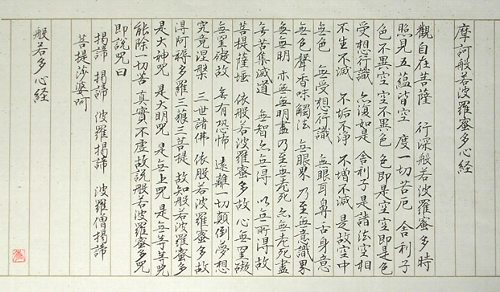

初心者の写経は般若心経が基本になります。

会員の中には長く続けている方も初心者の方もいますので、初心者は先輩から手本用の般若心経を入手します。

各行毎に丁寧に折られたお手本と先輩の般若心経を撮らせていただきました。

写経の練習は各自の自宅が原則です。

活動日に教室に持参し先生からいくつかアドバイスを受けます。

ただ、数回の取材の場では、先生が朱筆で添削をしている姿は見られませんでした。

先生の考え方は、書はかたちでなく自分の心が表れるものだからその人なりに精進すれば立派な書になる、ということのようです。

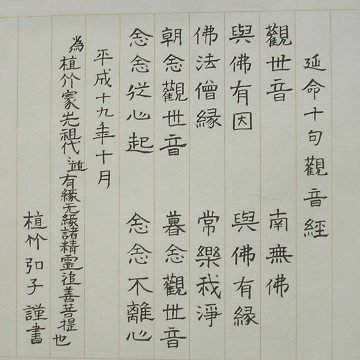

般若心経で自信がつくと例えば延命十句観音経にチャレンジしたりします。

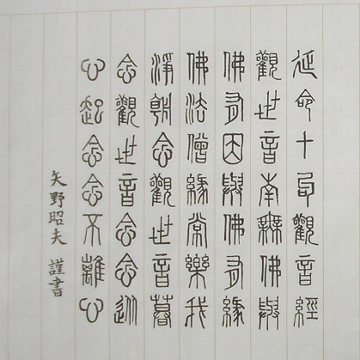

また書体も隷書や篆書にチャレンジする人もいます。

取材日に延命十句観音経のお経(隷書体)を持参した方がいたので写真を撮りました。

この方は篆書体で延命十句観音経にチャレンジしていました。

変体仮名も上級になってからチャレンジする書体です。

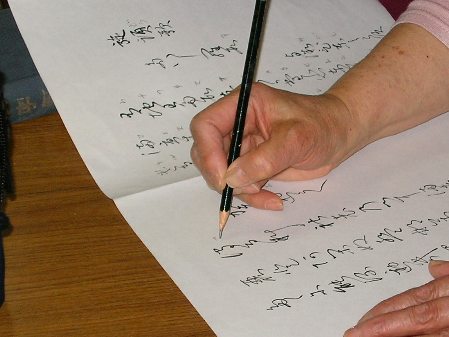

下の写真は旋頭歌の手本に仮名をふる先生の手を写しました。

という具合に、活動日の教室はさまざまな動きがあります。

めぐみ会には年配の方も多く、男性では90歳1人と80代、3人女性では80代が2人いらっしゃるそうです。

坂内先生は、ご自宅の書道サロンを中心に書道教室「霞恵会」という会も主宰しており、この会が今年(2008年に)25周年記念を迎えるので、この秋は書道サロンで記念社中展を開催するとのことです。

また、平成18年春には、梅見会として、書の展示に加えて会員の特技を生かして謡曲、尺八、華道、陶芸展を開催し、茶室を設け楽しい一時を過ごしたとのことです。

■ 絵心経にチャレンジ

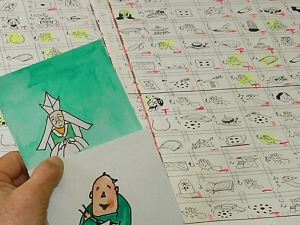

毎年4月に鎌倉市教養センター主催の各サークル作品展が、鎌倉駅の東西を結ぶ地下道で開催されます。2008年のめぐみ会は全員で「絵心経」の制作にチャレンジします。

絵心経とは江戸時代に、文字の読めない人のために心経の音に合わせて絵をあてはめたもので、全国でいろいろなバージョンが残されているようです。

この例では、摩可→釜の逆さまの絵、般若→般若の面の絵、波羅→腹の絵、蜜→簑の絵、多→田んぼの絵、心経→神鏡の絵をあてています。

取材日の数週間前から全員に絵心経が示され、各自が自分のチャレンジする絵柄を決めて絵を描いてきた方もおり、その絵をどう当てはめるか世話役がチェックしていました。

|

|

一方先生は、江戸時代の絵柄そのものの中に現代では使われないものもあるので、現代版の絵に置き換えることを提案していましたが、サークル会員の反応はやや消極的だったように見受けました。

次回の取材までにどういう意見に集約されるのでしょうか?

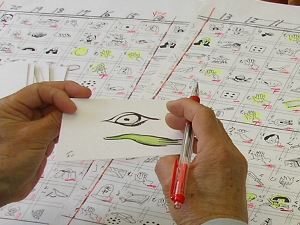

二週間経って、坂内先生宅の書道サロンを訪問し、絵心経合作現場を取材しました。

会員の有志のみなさんは嬉々としてして絵心経の制作をしていました。

|

|

絵心経はほぼ出来上がりましたが、今後、細部の検討を重ね、絵の入れ替えや作り直しの作業がありそうな雰囲気でした。

この段階では江戸時代の絵から現代風の絵に入れ替える作業はされていないようでした。

2008年4月26日から始まる鎌倉駅地下道の展示会が楽しみです。

■ 2008年 鎌倉駅地下道の展示会

4月25日(金曜日)、鎌倉駅地下道の展示を前の週の展示と入れ替える日です。

当日、午前中に展示されためぐみ会の絵心経は、多くの通行人の注目を集めていました。

■ 梅観会や新年会の様子

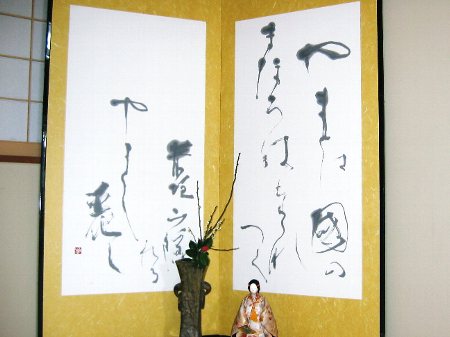

2007年2月坂内先生の自宅書道サロンで、めぐみ会と霞恵会が中心になって梅観会が開かれました。書の展示に加えて、会員の特技を生かして謡曲、尺八、華道、陶芸展等も同時開催され、茶室を設け提茶など楽しいひとときを過ごしたとのことです。

|

|

|

また、2008年の新年会の写真をお借りしましたので掲げます。

めぐみ会は書道の精進と共に、会員が折ある毎に集い楽しんでいるようです。

めぐみ会

|

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

制作:ひろさん

鎌倉の仲間達目次へ

へ

へ