山門は高松藩主

松平頼重(1622-95)という人によって、英勝院がなくなった翌年の寛永20年(1643)、そのー周忌にあわせて建立されました。

頼重は、

英勝院の養子となった父 水戸徳川家の初代藩主

頼房の 長男です。なぜ山門を寄進したのか、少しさかのぼりましょう。

すでに触れましたが、

英勝院は、家康が亡くなったのち出家しますが、

家康の側室で、

お梶、次いで

お勝(

お勝の局)と呼ばれました。

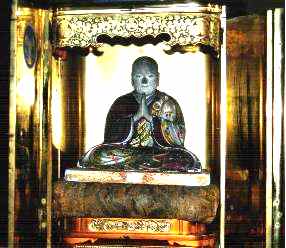

(左: 厨子に入った法体の

英勝院)

慶長八年 (1603)、

家康との間に女の子が生まれました。家康16番目の子で、女の子としては5番目で、

市姫と名づけられました。

ところが3歳で早世してしまいます。 悲しむお勝があまりにも不憫なので、家康は11男の

頼房を

お勝の養子にし、

お勝の局を母親代わりとしました。

頼房は3歳で早くも常陸国下妻10万石、そして慶長14年(1609)には水戸25万石の藩主となりました。そして

20歳のときに長男

頼重 を生みます。

(話は核心に入ります。)

しかし、この時 兄の尾張の

徳川家義直 や、紀伊

徳川家頼宣に嫡子がいなかったため、畏れ多いこととし、

頼重 を亡き者にしようとしました。

(万が一将軍に世継ぎの問題がでたとき、尾張や紀伊にくらべ水戸家は格が低かったので、男子の誕生をはばかったためと言われています。)

始末を命じられたものが哀れと思い、

お勝の局に訴え出ます。

頼重は救われ、京都天龍寺の塔頭慈済院に預けられ、やがて出家するはずでした。

しかし、ここでも

英勝院の働きかけで、将軍

家光に拝謁することが出来たり、寛永16年常陸国下館5万石の藩主となり、寛永19年5月(1642)英勝院の計らいもあって、

高松12万石を与えられることになりました。しかしながら、その年英勝院は病の床につき、8月に亡くなってしまいます。

高松に赴いたばかりの

頼重は、亡くなった時には来ることが出来ず、大変残念に思ったことでしょう。

そして、寛永20年 (1643) 英勝院のー周忌に当たって、父の

頼房によって、仏殿(大幅な改修と思われる)、鐘楼、唐門、祠堂などが建立される中、

頼重は

山門を寄進しました。