| 第48回 My 鎌倉 |

|

| 今月のゲスト

|

|

大森 昭夫さん

長谷寺美術顧問 仏師

[06.1.13 鎌倉市笛田の工房で] |

| おおもり・あきお さんのプロフィール |

昭和26年(1951年)山形県鶴岡市出身

昭和44年(1969年)上京し鶴見総持寺の仁王像製作に参加

その後各地の寺院で数多くの仏像を修理・製作し、平成3年(1991年)独立

|

■役に立った総持寺での下働き

山形県鶴岡市出身。

山形県鶴岡市出身。

隣人の彫刻家の影響をうけ、幼い頃から木のかけらや粘土などが遊びの道具でした。

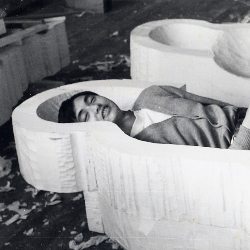

18才の時、隣人の縁で同郷の宮大工棟梁渡部寅太郎氏と出会い、鶴見総持寺山門の仁王像(一丈八尺・6m)製作に従事させて頂くことになり、2年間は毎日下働きで、ノミさえ満足に持たせてもらえなかったのですが、この時の経験はその後大いに役に立ち大きなプロジェクトがどう進行するのか、木の性質やクセがどんなものなのかを学ぶのに貴重な2年間でした。

この写真は、当時仁王像の頭部に入ってみたときのスナップです。

■青森県青龍寺の昭和大仏

その後各地の仏像の修復や製作にたずさわりました。

その後各地の仏像の修復や製作にたずさわりました。

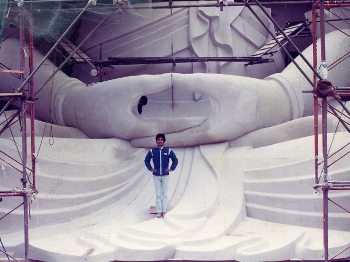

30才のころ、日本最大の青銅坐像仏である青森県青龍寺の「昭和大仏」の製作に出会いました。

高さが21メーターもある大きな大仏です。

周りは全て頑固なお年寄りの職人さんで、その人達との現場作業をまとめるのにはとても苦労しました。

この経験もその後の私の仕事に大いに役立ってくれています。

■初めて売れたのは仏像でなくマングース

昔、ある展覧会に作品を出品しました。

昔、ある展覧会に作品を出品しました。

会場に毎日通ってくるお年寄りの方が、仏像ではなくマングースの木彫を是非譲ってほしいと言うのです。

まさか買い手がつくと思っていませんでしたので価格はわからず先輩にどの位の価格を提示したらよいか相談しました所「12万円」でということを告げるとその値段ではとても買えないの事でした。

先輩に再度相談したのち、翌日も通ってこられた老人に「7万円」というと、その値段でも無理ですとのこと。

展覧会が終わって、夜マングースの木彫を持ってその老人宅を訪ねました。

これだけ欲しいのならこの作品の運命だと思いお譲りしても良いと思いました。

その方はとても喜んでくださり子供さんやお孫さんの目の前で、出せるだけのお金をかき集め、結局「3万円」でお願いしますということになりました。

きっと今でもご家族の皆様方がこのマングースを大切になさっていることと思います。

■青森県青龍寺の仏像

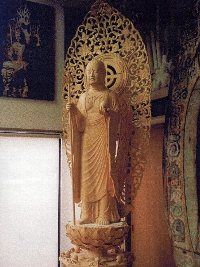

| 桂材(青森県青龍寺・弥勒菩薩像)総高四尺 |

|

|

|

|

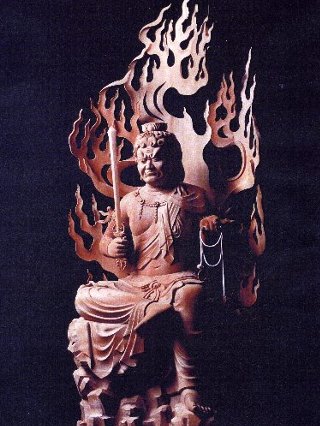

40才代になって、昭和大仏の建立でお世話になった青森県の青龍寺の五重塔内の四菩薩像、金堂内の二明王像を製作しました。この時期の私の代表作です。

青龍寺の五重塔にはこの写真の弥勒菩薩像の他に、普賢菩薩像、観世音菩薩像と文殊菩薩像が安置されています。

金堂には下の写真の愛染明王像と不動明王像が安置されています。

|

| 桂材(青森県青龍寺・愛染明王像)総高七尺 |

|

桂材(青森県青龍寺・不動明王像)総高七尺 |

|

|

|

■長谷寺とのご縁

この後、はからずも鎌倉長谷寺とのご縁をいただきました。

仏師西村公朝氏の監修のもと長谷観音で名高い十一面観世音菩薩像の修理にたずさわることになりました。

| (長谷寺・十一面観音の補修1) |

(長谷寺・十一面観音の補修2) |

|

|

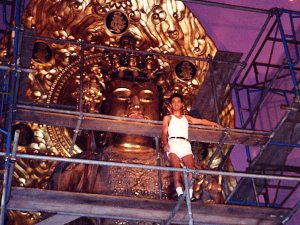

また、長谷寺の阿弥陀堂の丈六阿弥陀如来の大光背の製作も依頼されました。

この大光背の製作は一年掛かりの大仕事でしたので、「遠くからは通えない」と思い、ここ(鎌倉市笛田)に住居を構えました。

製作期間中はそれこそ、一年365日の内、360日は長谷寺に通い詰めました。

「君は盆も正月もないのかい。」と先代に言われたことがなつかしく思い出されます。

阿弥陀如来の大光背の製作以降、長谷寺美術顧問を拝命、地蔵菩薩像の製作も担当しました。

地蔵菩薩像は身丈四尺五寸の大きさで地蔵堂に安置されています。

|

尾州檜材(長谷寺・地蔵菩薩像)

|

■木を選び道具にこだわる

製作の依頼を受けると、木は自分で探します。

主に檜(ヒノキ)や桂(カツラ)を使います。

彫刻の依頼を受けると、どういう像を造るかという構想を練ると同時に、木を選ぶために木場へ足を運びます。

木の裏と表の見分けはもちろんですが、どう接(は)げば将来狂いが来ないかは木材の性質を熟知していないとなかなかうまくいきません。

道具も仏師にとっては大切なものです。

若い頃は道具をまたいでもしかられたものですが、今は、電動の道具をどんどん使うような時代です。

ただ、木を見極め木の性質を生かすためにも、使う道具を良い状態に手入れし、木に逆らわないように彫ることが大切です。

| (道具類1) |

(道具類2) |

|

|

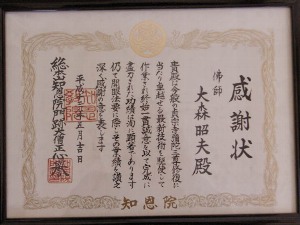

■貞宗寺の阿弥陀三尊修復の感謝状

鎌倉の植木に玉縄山貞宗寺という浄土宗の寺院があります。

このお寺の阿弥陀三尊の修復開眼法要に際し当山御住職様のはからいで、思いもよらぬ感謝状を頂きました。

感謝状は総本山知恩院門跡大僧正心譽上人の下されたもので、とても感激しました。

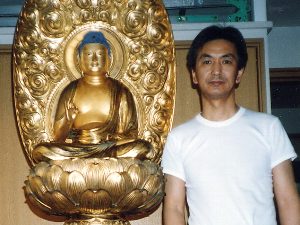

| (御本尊阿弥陀如来像と共に・・・) |

(知恩院門跡様の感謝状) |

|

|

■仏師としてのいましめ

仏像はいうまでもなく信仰の対象です。

仏像はいうまでもなく信仰の対象です。

長谷寺でもそうですが、どこの寺院でも、お参りに来られた方が手を合わせ、時には涙を流しながら一心にお経を唱えている姿を目にしたとき、仏師として仏像を彫るのは、信仰の対象を真心込めて彫刻するものと自分に言い聞かせております。

工房に籠って製作しているだけでは良い仏像が完成できないような気がします。

■めぐりあわせ

昨年(2005年)、長谷寺三十一世住職善譽上人の御尊像をこの工房で製作しました。

同じ時期に、青森県の青龍寺の先代住職の御尊像をやはりこの工房で製作しました。

大恩あるお二方の御尊像がこの工房で対面されたのは、私にとって非常に意味深いことで、感ずることが多い一年でした。

■仏像彫刻教室開設

自分の工房を仏像彫刻教室として生徒さんに開放し、仏像を彫ることを教え始めたのも昨年で、20代から80代まで皆さん大変熱心です。

生徒さんには、仏像を彫る楽しさと、厳しさなど全て伝えたいと考えています。

ですから、日本一厳しい彫刻教室になるかも知れません。(笑い)

| (仏像彫刻教室1) |

(仏像彫刻教室2) |

(仏像彫刻教室3) |

|

|

|

| (仏像彫刻教室4) |

(仏像彫刻教室5) |

(仏像彫刻教室6) |

|

|

|

(生徒さんと共に)

|

鎌倉工房・仏像彫刻教室・

生徒さん募集中

神奈川県鎌倉市笛田6-1-16

江ノ電バス・バス停「打越」、ミニストップ斜め前

電話:0467-33-0552

|

|